コラム 「エリック・ドルフィー」

CONTENTS

はじめに

こんにちは。ミュージックファーストの山本と申します。

音楽にまつわる何かをテーマにした当店スタッフによるアーティスト紹介コラムの第2回として、今回は夭折のジャズ・ミュージシャン、マルチ・リード奏者のエリック・ドルフィーを取り上げてみたいと思います。

まずコチラの動画を観て頂きたいと思います。

ドルフィーをフィーチャリングしたミンガス六重奏団の「A列車で行こう」の映像です。おおよそ4:30位からドルフィーのソロになりますが演奏を始めた途端、グループの雰囲気がピリッと変わる感じがします。マイルス・デイヴィスから「馬の嘶き」と揶揄された独特な起伏を聴かせるバスクラリネットの音色、興が乗りバリバリとソロを繰り広げるドルフィーに対し、「次に何しでかすんだコイツ」と言わんばかりにドルフィーを注視し始めるテナーのクリフォード・ジョーダンとトランペットのジョニー・コールズ、何故か途中退席するミンガス(しばらくしたら戻ります)。ジャズ・スタンダードのド定番はここまで個性的に染め上げる、ドルフィーの特異な才能が遺憾なく発揮された演奏といえます。

「チャーリー・パーカー・フォロワーから始まりフリー・ジャズの一歩手前まで行った人」、ジャズを聴き始めた頃ドルフィーをこんな風に評する文章を読んだことがあります。

実際にドルフィーのアルバムを聴いてみると上述のような評価は何となく物足りなさを感じます。確かにパーカーの影響下にあったにせよ最終的に他の誰にも似ていない独自の音楽を創造した夭折の天才の軌跡を遺されたアルバムで辿っていきたいと思います。

・Out There

エリック・ドルフィーの第2作となるリーダー・アルバム。ロン・カーターがベースではなくチェロを弾くという変わった編成で、チャーリー・パーカーのフォロワーと言われていたドルフィーの音楽的個性が徐々にサウンドに反映されたような感じのある作品です。ジャケットのシュールレアリスム調の絵は「prophet(預言者)」という題名が付けられています。後の「Out to Lunch」のジャケットに通じるような印象的な一枚です。

・Live at the Five Spot

1961年7月、NYのクラブFive Spotでの熱狂ライヴ・アルバム。

夭折の天才、ブッカー・リトルとの双頭クインテットでライヴならではの熱い演奏を繰り広げる言わずと知れたドルフィーの代表作の一つです。

アルト・サックスとバス・クラリネットを使い、うねる様なドルフィーの演奏と、天才的なフレーズを決めるブッカー・リトルの丁々発止のやり取りがさらなる相乗効果を生み出し、ライヴハウスを熱狂の坩堝に叩き込みます。

・Far Cry

1962年にリリースされたスタジオ録音作。おそらく最も敷居の低いドルフィー作品だと思われます。

メンバーは盟友といえるブッカー・リトル(ts)ジャッキー・バイヤード(p)ロン・カーター(b)ロイ・ヘインズ(ds)と申し分の無い演奏家達。

ドルフィー最大の個性といえば、バス・クラリネットを使ったあの独特の上下にうねるようなブロウが挙げられます。マイルスには「馬の嘶き」と揶揄されていたそうですが、もう一つ挙げられるのがバラード曲を演奏する時によく用いられる、フルートによる繊細な演奏も印象的です。本作屈指の名演といえる「Left Alone」にてそんなセンシティブなドルフィーの演奏を聴くことができます。エリック・ドルフィーの入門盤としてオススメの作品です。

・Cornell 1964

エリック・ドルフィーは、ベース奏者チャールズ・ミンガスにその実力を認められミンガス楽団に加入します。

本作はミンガスの未亡人、スー夫人によって発見された秘蔵ライヴ音源。

ミンガス楽団が欧州に演奏旅行に行く直前の1964年3月18日、コーネル大学におけるコンサートの模様が収録されています。

ドルフィー加入期のミンガス楽団の十八番といえる「Orange Was the Colour of Her Dress, Then Blue Silk 」はドルフィーのプレイを全面的にフィーチャーしています。

ミンガス・サウンドは俗に「ミンガス臭」と呼ばれるほど時として独特で強烈なアンサンブルを聴かせますが、ドルフィーのプレイは全く埋もれることなくアンサンブルと渡り合っているのがわかります。

いかにミンガスがドルフィーを信頼していたのがよく分かるライヴ音源です。

・Musical Prophet: The Expanded 1963 New York Studio Sessions

ジミ・ヘンドリクスのプロデュースで知られる、アラン・ダグラスが監修したドルフィーの1963年7月に行われたセッション音源「Conversations」、「Iron Man」に未発表音源を追加した2018年リリースの企画盤です。ウッディ・ショウ、ボビー・ハッチャーソン、リチャード・デイヴィスら当時若手の演奏家を迎え、何か新しいスタイルをモノにしようと試行錯誤している感が伝わる録音です。

フリー、前衛的なアプローチが随所にみられるようになり、やはりこの辺りからドルフィーの志向するサウンドがより抽象的色彩を帯びるようになった印象を受けます。このセッションの約7か月後に「Out to lunch」が録音されたということを前提にして聴くとまた色々と見えてくるものがあるかもしれません。

ドルフィーのアルト・サックス独奏による「Alone Together」は時に先鋭的でまた時にセンシティブなドルフィーの重層的な魅力を凝縮した印象的な楽曲です。

「音楽的預言者」による来るべき「Out to lunch」への布石ともいうべきクリエイティビティに満ちた演奏は今聴いても啓示的な魅力に溢れています。

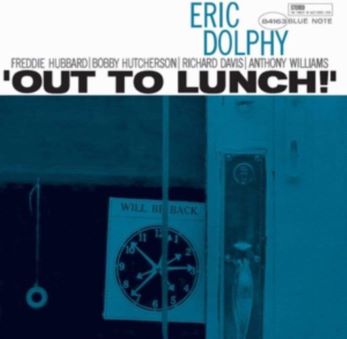

・Out to Lunch

1964年に録音され、没後リリースされたドルフィーにとっては唯一のブルーノート作品です。

すべてドルフィーのオリジナル・コンポーズによる全5曲。奇矯ともいえる各楽器の奔放なプレイによってまったく次の展開が予測できない楽想は確かに即興的かつフリージャズ的と言えなくもないですが、よく聴いてみると各パートが入念に考えられたうえでロジカルに配置された、極めて構成主義的なアンサンブルでもあることが聴き取れます。

言うなれば「不協和的かつ調和的」。ドルフィーが生み出した音楽の魅力はそういった相反する二つの言葉に集約することができます。伝統と革新、調性と無調性、混沌と秩序。「対極する要素を内包した音楽性」と書くとカッコよく聞こえますがそれは一方で「どっちつかず」ともいえます、その「どっちつかず」な所が「フリージャズ一歩手前」なんて言葉で喩えられるのかもしれません。

しかしながら、「どっちつかず」だったからこそ「どちらにもなれる」、もしくは「どちらでもない」領域に辿り着く可能性があったのかもしれません。

ジャケ写を見ると複数の短針と長針によって時間が滅茶苦茶に示された時計に添えられた”Will Be Back”(戻ります)という文字、まるで本作「Out to lunch」そのものを象徴するかのようです。

存命中であればどのようにしてその音楽性を進化させたのだろうかと「if」が語られるジャズメンとしてドルフィーは突出して名が挙げられる存在です。それはやはり「Out to lunch」がドルフィーにしか辿り着くことが出来ない「その先」があったのではないかと夢想してしまう、どこまでも刺激的かつ創造的であらゆる可能性に開かれた音楽であることに由来するものではないかと思います。

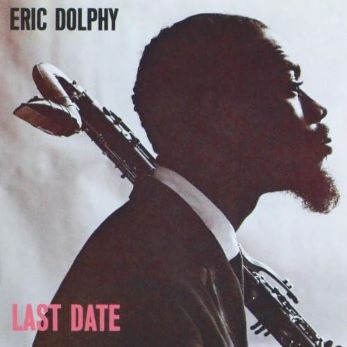

・Last Date

ベルリンで客死する一ヶ月前の録音で結果的に遺作となった最後の公式音源です。

オランダのラジオ・プログラム用のスタジオ・ライヴのパフォーマンスを収録した本作、バックを務めたのはミシャ・メンゲルベルク(p)、ハン・ベニング(ds)、ジャック・ショールズ(b)、特にミシャ・メンゲルベルクとハン・ベニングは後にヨーロッパ・フリー・ジャズを牽引する存在となりますが、そんな二人の事実上のファースト・レコーディングがドルフィーと共演というのはなにか運命めいたものを感じます。

自身がフロントを張るライヴ音源なだけあってか、晩年のスタジオ録音作のような抽象的な表現は後退気味でライヴならではの直感的なプレイやまさにドルフィー節といえる唯一無二のアドリブ・フレーズが堪能できますが、ハイライトは何と言っても「You Don’t Know What Love Is」で間違いないと思います。ドルフィーの孤高の叙情性の極致といえるセンシティブなフルートの音色。超絶技巧の限りを尽くしたカデンツァが胸に迫る生涯屈指の名演です。

そしてアルバム最後の曲「Miss Ann」が終わった後、あるインタビューから抜粋されたドルフィーの肉声、「音楽は演奏と共に空中に消え去り、それを二度と取り戻すことはできない」ー預言者のような言葉を遺しエリック・ドルフィーはこのコンサートの一ヶ月後、36歳の若さで逝去しました。

終わりに

調性とそれに基づく既存の音楽的ルールからいかに自由になるか、これはドルフィーだけではなく、ドルフィーが生きた同時代のジャズが目指した一つの命題だったといえるかもしれません。それの最も洗練された解答としてのモード・ジャズ、もしくは当時のジャズにまつわるあらゆる束縛から自由になろうとしたフリー・ジャズ。

ドルフィーの音楽はそのどちらにも与しない独自の上昇線を描きました。求道者的な音楽的探究心のもと、ドルフィー自身にしか理解できないルールがあり、ドルフィー自身にしか実践できない方法論で生み出されだ音楽は時に奇妙かつ異形なサウンドに聴こえるかもしれませんが、その根底にあるのは調性をはじめとする様々な抗い難いの楽理のルールから自由であろうとする先進的で真摯なミュージシャン・シップでした。確かにパーカー・フォロワーとしての始まりだったかもしれませんが、辿り着いたのはフリー・ジャズと書かれた扉の前ではなく、ドルフィーにしか開けることのできない扉の前でした。しかしその扉は永遠に開かれることはなく、遺された音楽たちが啓示的に何かを語りかけてくるのを頼りにその扉の奥にあるものを夢想する。エリック・ドルフィーの音楽は何かを示唆しているような謎めいた魅力があるのと同時にエモーショナルで強く心を揺さぶるパーソナルな魅力も湛えています。そんなエリック・ドルフィーに音楽の魅力が少しでも伝われば幸いです。(終)