レコードのサイズと種類の違いとは? 詳しく解説します!

CONTENTS

レコードのサイズと種類

はじめに

専門店に行くと所狭しと並べられているレコード。

最近レコードに興味を持ち始めた方からすると、

一体何がどう並んでいるのかよくわからず混乱してしまうのではないでしょうか。

(私自身かつてそうでした……)

いろいろなパターンがあって少々こんがらがりそうなレコードの世界。

そこで本コラムでは、

・まずはレコードをサイズで分けてみる

・そしてサイズごとにどういったタイプのものあるか見てみる

というやり方でレコードの知識を整理してみたいと思います。

ただし、深く広大なレコードの世界。

初心者がおおまかに把握できるよう、ここではあえてメジャーな種類に絞って、

1サイズにつき代表的なものを1種類ご紹介していきますね。

なお、本コラムは別のコラム 『レコードの種類はいくつある?』からの抜粋的内容です。

文章量の非常に多いコラムですが、よりニッチに、かつ詳しく説明しておりますので、

ご興味と余裕のある方はそちらもご確認していただけましたら。

※明確な言説・由来が見つからず、所説あるものも多分に含まれております。予めご了承くださいませ。

まずはサイズごとに整理

さて、レコードのサイズはその円周の直径で示されるのですが、

大別すると以下のパターンに分けられます;

・約30cm:LP

・約25cm : 10inch

・約14cm : 7inch

つまり、レコードは基本的に3つのサイズがあるということですね。

直径の右側に記載したのが、そのサイズの代表的なレコードの種類です。

それでは上からの順番で、

『LP』→『10inch』→『7inch』

と見ていきましょう。

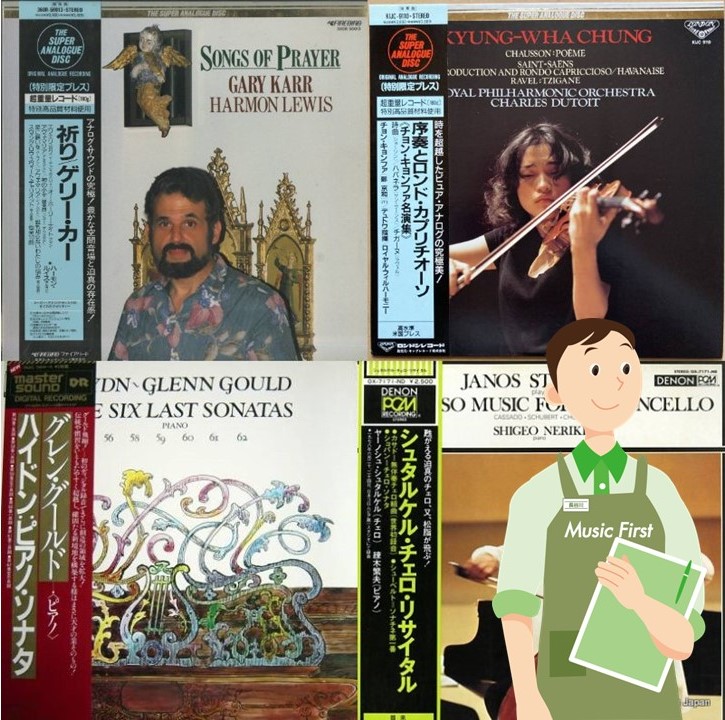

LP

LPのサイズや特徴

円全体の直系が 『30cm』 (インチ単位だと12インチ)のLP。

LPとはロング・プレイ(long play)の略語で、

その名の通り長い時間録音・再生可能なレコードです。

回転数は33回転(正確には一分間に33と1/3周)。

基本的にはアルバムのレコード=LPなので、

アナログレコードと言って普通の人が思い浮かべるのがLPとも言えるでしょう。

ところで、このロング・プレイのロングとは、いったい何と比較して長いということなのでしょう?

その答えは、SP盤と比べて長時間録音・再生できる、です。

SP盤というのはLPが登場するよりも以前の、

蓄音機で再生するような一番古いレコードのことです。

ポリ塩化ビニールを素材とするLPに対して、

いにしえのSP盤はシェラックという素材でできていました。

この素材の違いによって収録可能な時間が変わってきます。

SP盤の録音可能時間は片面4~5分ほど。

対して、LPは片面30分。

両面での開きは約50分に及ぶのですね。

これはロング・プレイという呼称にも納得です。

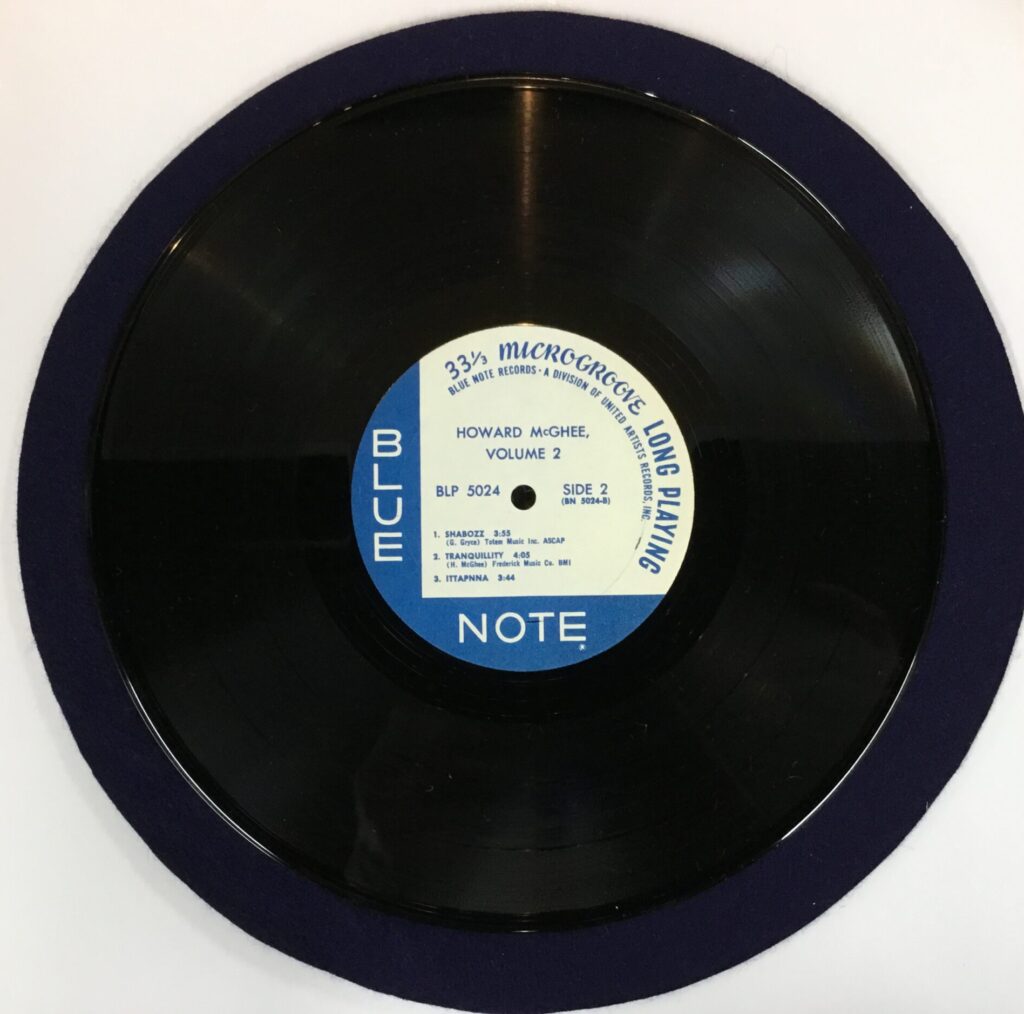

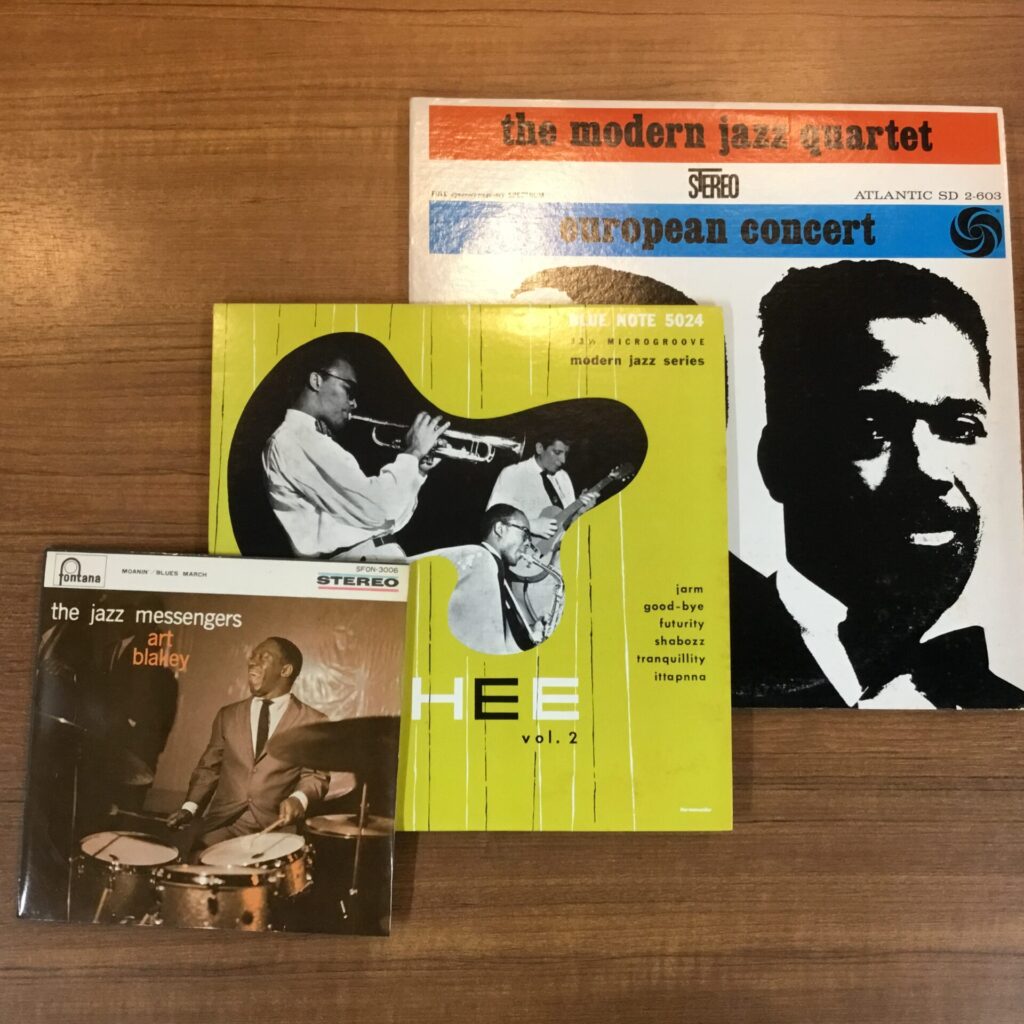

10inch

10inchのサイズや特徴

レコードのサイズの主流はLPの直径約30cmと7inchの約14cm。

しかし稀にそのどちらでもない、

その中間ほどの第3のサイズ=『約25cm』に出会うことがあるのですが、

この大きさのものが10inchです。

下の写真のようにジャケットを並べるとサイズ感がわかりやすいですね。

真ん中が10inchです。

回転数は33回転のときもあれば45回転のときもあり。

収録時間の最大目安は前者で10分弱、後者で12分強といったところです。

この絶妙なサイズはなぜなのか、という問いについて、ヒントはSP盤にありました。

とういのも、SP盤の基本的なサイズは10インチ。

このSPの名残もあってか、素材がシェラックからポリ塩化ビニールに切り変わった後も少しの間、

40年代後半から50年代中途までの期間は10inchが製造されてたのです。

それゆえ、古いジャズやクラシック、歌謡曲のジャンルで散見されます。

が、LPや7inchがスタンダードになるにつれ、その姿は徐々にフェードアウト……。

それでも、手のかかる子ほど可愛いではないですが、

このミニアルバム的サイズ感でこそ、という美的感覚は今なお一部の音楽好きには健在のよう。

あえて10inchで再発したり、新譜をリリースするアーティストもいるようです。

7inch

7inchのサイズと特徴

次は7inchについて見ていきましょう。

盤のサイズは小さ目で、直径が7インチ= 『約14cm』 回転数は45回転です。

サイズが小さいということは、音源の収録時間もLPに比べて縮まるということ。

録音可能時間は片面最大7分ほどですので、片面1曲、両面で2曲という具合です。

ドーナツ盤

ところで、7inchをいくつか手に取ってみると、

盤の真ん中がLPと同じようにピンポイントで穴が穿孔されているものと、

もっと大きな穴が空いているものの2種類があることに気付きます。

この大きな穴が開いた7inchをその形状になぞらえて「ドーナツ盤」と呼びます。

ドーナツ盤を通常のターンテーブルに乗せてプレイするには、

その回転軸(センタースピンドル)に「EPアダプター」を嵌めなくてはいけません。

文字通り穴埋めのためのEPアダプタ。

これを嵌めて、そこに合わせてドーナツ盤を嵌めることで、回転軸は難なく盤の中心に収まります。

このひと手間が必要になるドーナツ盤ですが、

そもそも大きな穴が空いているのは何故なのでしょうか。

それは、7inchがRCAビクターから発売された当初、

オートチェンジャーという機械で再生されることを想定して製造されていたからです。

オートチェンジャーという単語は今一つピンとこないですが、

ジュークボックスと言い換えれば「そういうことか」とイメージし易い気がします。

ボタンを一つ押すと、再生される盤そのものが入れ替わる。そうすることで別の曲を次々にかけられる。

1曲1曲を連続して流せるシステムということですね。

ちなみにこの穴、最初から空けられているものと、

買った人が後から空けたものの2パターンが存在。

古い7inchを見ていると、盤の中央が手裏剣のような形状のものに出会うことがあります。

中央には回転軸を嵌める穿孔もちゃんと存在するのですが、

プラモデルのように簡単にくり抜ける構造になっているのです。

つまり、通常のターンテーブルでそのまま楽しむか、

オートチェンジャーにかける用に変更するか、

購入者が選べる仕様だったのでした。

7inchの呼び方 シングル・レコードとEP(とコンパクト盤)

ところで、7inchの呼び方なのですが、

「シングル・レコード」もしくは「EP」と呼ぶときの2パターンがあります。

一緒くたにされがちなこの2パターン、厳密には違いがあります。

まず、シングル・レコードとはその名の通り

A面B面にそれぞれ一曲ずつ(もしくは片面のみ)収録されたもので、

オートチェンジャーで再生されていたドーナツ盤もこちらに当てはまります。

それに対して、収録時間がLPよりは短く、かと言ってシングルよりは長い尺のものは、

Extended Playを略してEP盤またはEPと呼ばれていて、

片面に数曲(2、3曲ほど)が収録されています。

CDでいうところのマキシシングルに相当するものがレコードでも存在するのですね。

最後に

いかがでしたでしょうか。

今回触れたのはレコードというメディアの”さわり”なのですが、

それでも色々な要素を垣間見ることができたと思います。

音楽そのものを愉しむのはもちろんのこと、

時にはこの愛すべき円盤状のメディアの数々に思いをはせてみる……。

それもまた一興ではないでしょうか。

ここまでお目通し頂きありがとうございました。

レコード入門の一助になりましたら幸いです。