レコードの持ち方はどこを持つのが正解? 長持ちさせる為の正しい扱い方

CONTENTS

レコードは盤面の傷や汚れに気をつけるべき

こんにちはミュージックファーストのOです。

最近当店でも若いお客様の来店も増えてきて、店頭に試聴機があるのですが

「最近プレイヤーを買ったばかりで、使い方があまりわからないので教えてもらえますか?」とお声掛けいただく機会も年々少しづつですが増えてきているように感じます。

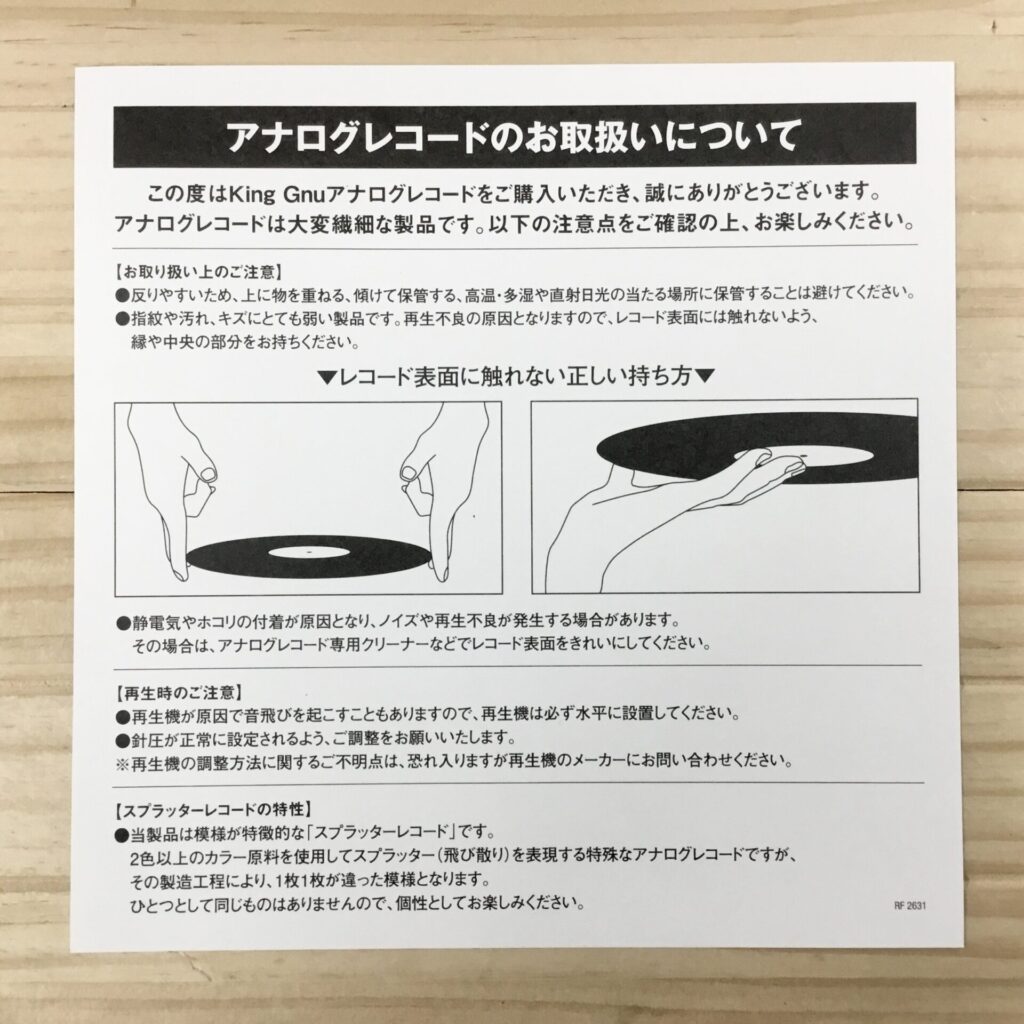

ちなみに若い世代に人気のある King Gnu のレコードにこういった取り扱い説明書が入っていました。

とてもわかりやすく説明されている一方、やはり扱い方のわからない方が多く購入されることを想定しての説明書なんだろうなとハッとしました。

自分もいまでは自然にできるようになっていますが、最初はレコードの持ち方がわからず、本や人のを見て覚えた記憶があります。

今回は基礎と基本に立ち返り「レコードの持ち方」と「長持ちさせる扱い方」についてコラムを書きたいと思います。

レコードという物は汚してしまっても大丈夫な物か?

洗って大丈夫な物か?

置き場所は冷えた場所か暖かい場所か?

触れてみることでわかること、ネットで調べてみてわかること、

様々な説明が漠然とありますが、絶対にしないように心がけるべき注意点がまずひとつ

「レコード溝に触れない」

これがまず第一の注意点です。

ではなぜ触れてはいけないのか?

ずばり「音を綺麗に出すために汚してはいけない部分」だからです。

CDは盤面部分の電気信号をレーザー光で読み取り

アンプを通過しスピーカーから音をだしているのですが、

レコードの場合はレーザー光で読み取るのではなく、

針を盤の溝を通らせ擦った振動で電気信号へ変換して音を出します。

その溝部分はとてもデリケートで、汚したりキズを付ければノイズが入る、

触れてしまうと手垢が蓄積されノイズになる、

すなわち溝に触れるのはご法度なのです 笑。

もし汚したり触れてしまったらすぐに市販のクリーナーなどで掃除しましょう。

汚れの放置もこびりつき後々取れなくなるので厳禁です。

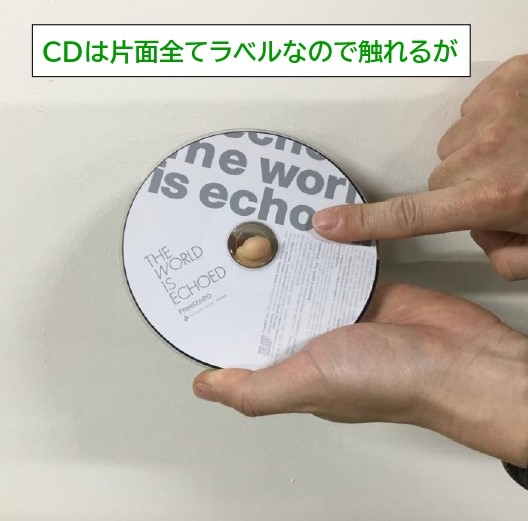

あとCDは読み取り面が片面に対し、レコードは両面とも読み取り面となっています。

なのでCDは読み取り面ではない「ラベル側」をうまく使えば持ちやすいのですが、

レコードは中央部分にしかラベルがないし、うまく持たないと あわわと溝に触ってしまいます。

レコードの持ち方と取り扱い方

それではどう持てばいいのか?

どうやってプレイヤーに置けばいいのか?

など、持ち方と取り扱い方を流れにそって詳しく説明しますね。

レコードの取り出し方

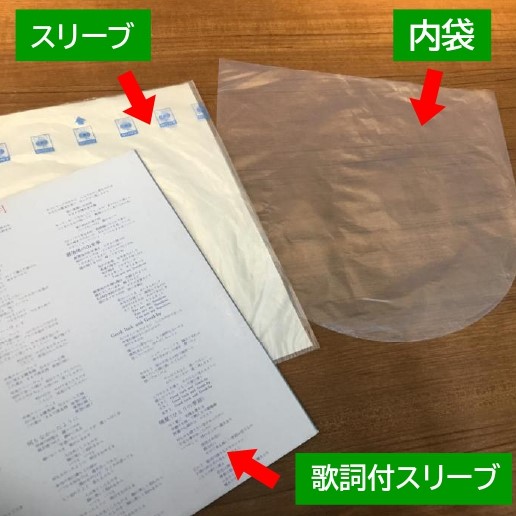

大体の商品はレコードが直接ジャケットに入っているのではなく、

透明でUの字型の「内袋」もしくは「スリーブ」という

ジャケットよりほんのり小さい紙製袋に入っていると思います。

靴でいう靴下みたいな感じです。

近年ではほとんどの商品が内袋かスリーブで入っていますが、

昔の輸入盤などはそういった文化がなかったようで、直接入っている商品もたまにあります。

国内盤に関してはスリーブ自体に歌詞が印刷されている「歌詞付スリーブ」というタイプもあります。

なのでいきなり盤を摘まんで出すのではなく

「まずは内袋orスリーブごと一緒に盤を出す」ようにしてください。

レコードだけ摘まんで出そうとすると、どうしても溝部分を摘まんでしまうと思いますよ。

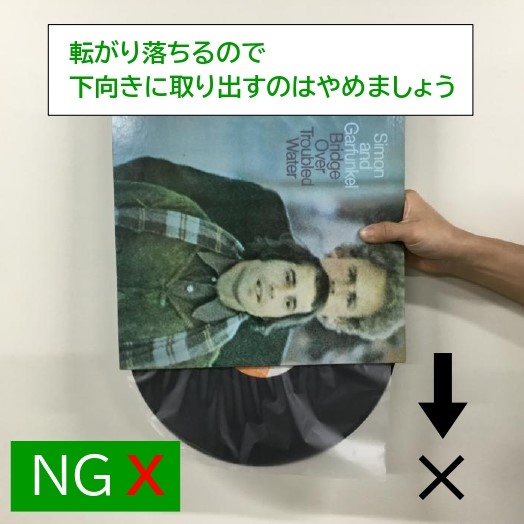

ジャケットを下に向けてストンと落としながら雑に出す方もいますが、それはヤメましょうね。

レコードはデリケートですので大切に扱いましょう。

レコードを持つ際は盤面を触らないように

次に内袋orスリーブの持ち方ですが、この時点で既にベストでの持ちポジションにし、

すらっと内袋orスリーブを抜き取る、これがスマートで危険度の少ない持ち方かと思います。

まずはベストなポジション(持ち方)から。

中指2-3本をラベルで抑え、縁の部分を人差し指と親指のくぼみにはめてみましょう。

どうでしょう?固定されましたか?

それで安定したらもう片方の手で内袋orスリーブをスッと抜いてみてください。

これで溝に触れずにレコードを持てているはずです。

レコードをプレーヤーにセットする

レコード・プレーヤーの「スピンドル」という中央の棒に、レコードのラベル中央の穴を指し入れます。

この時に注意ですが、そのまま 片手で置かず、両手持ちに切り替えて 上からそっと差し入れましょう。

両手での持ち方は、お皿を両手で持つように縁を持ってください。もちろん溝に触れずに、ですよ。

レコードを戻す際は必ず内袋に入れる

再生し終えたら、今度はしまい方ですね。

もちろんこの時も片手ではなく必ず両手でそっとスピンドルから抜いてください。

そしてジャケットにしまう前に 直接入れるのではなく、必ず先に内袋orスリーブへいれましょう。

直接ジャケットにしまうと盤が固いジャケットと擦れて、盤にスレやキズができてしまいますよ。

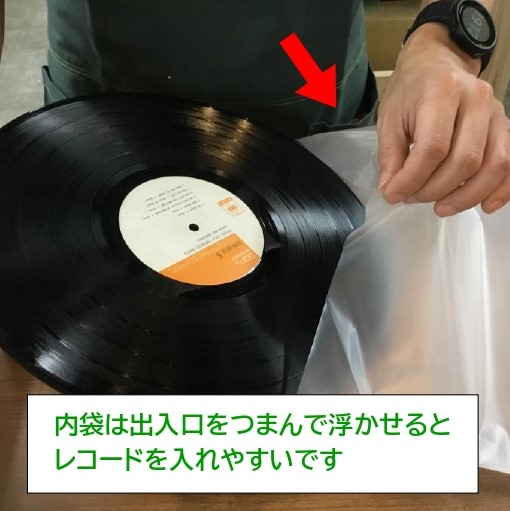

内袋の取り出し側の手前あたりを軽く摘まんで上げると、取り出し口がカパっと開くと思います。

そして出した時と逆のようにスルっと入れてください。

内袋に入れてしまえばこっちのものです。

もうどこを触れてもいいので、そのまま内袋に入った盤をジャケットへ丁寧にしまってください。

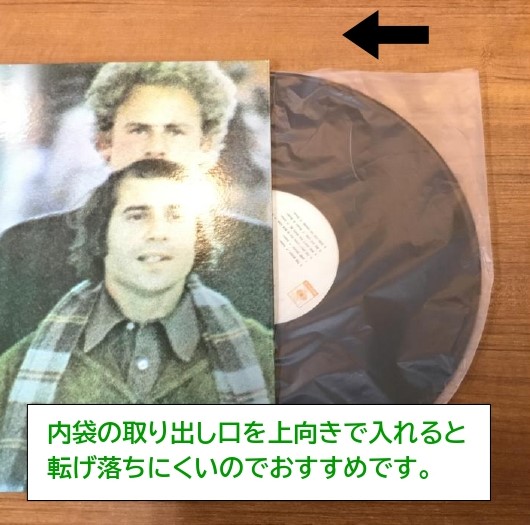

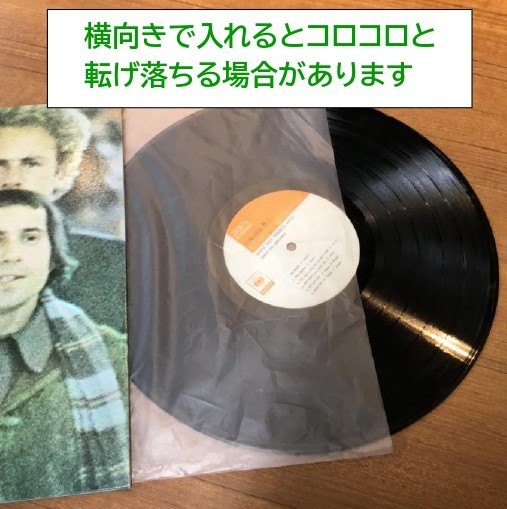

内袋の入れる向きですが 上を取り出し側にすることをおすすめします。

なぜならジャケットと取り出し口を合わせてしまうと、思わぬタイミングでコロっとレコードが出てきてしまうんですよね。最悪の場合、ドングリコドングリコと転がってパタッと倒れて盤にキズがつく 泣

なんてことに成り兼ねません。

持ち方以外でレコードを取り扱う際のポイント

溝に触れることは厳禁ということで話を進めてきましたが、

盤に限らずジャケットの保管方法ひとつで日焼けやカビを防ぐことができますし、

置き方を間違えれば数年後には盤が反ってしまうのがレコードです。

後悔しないように、持ち方以外にもレコードを大切に扱うポイントをいくつか紹介します。

定期的なクリーニング

車と一緒で定期的に洗う(掃除)しないとびっしりと垢となり、

いざ掃除するときに汚れがこびりついてなかなか綺麗にならない、ってこともあるあるです。

一気に掃除をするのではなく、月1とか年数回とかタイミングを決めて定期的にクリーニングすることをおすすめします。

そのこびりついた汚れやカビによってノイズに直結してしまうので

後悔後に立たずにならないよう気をつけましょうね。

当店でも商品化の際に必ず汚れは拭き取りますし、

かなり汚れたレコードに関しては超音波洗浄機で洗ってから品出ししています。

参考までに洗浄動画もどうぞ

精製水+無水エタノールや、電解水などでクリーニングされる方もいますし、

市販のクリーニング商品を使って掃除される方もいます。

どれが正解かはあってないようなものなので、

初めのうちは試行錯誤しながら費用や用途にあわせて自分流のクリーニング方法を決めていきましょう。

まわりにレコード・コレクターがいれば是非クリーニング方法を聞いてみてください。

きっと百人百様だと思うので 笑

静電気には気をつける

ちなみにレコードは針で盤の溝から音の信号を拾って出力することで音が鳴っているのですが、

静電気が発生していると一緒に拾うこともあります。

そうなるとパチッとしたノイズが入る場合があるのです。

なので静電気も可能な限り取ることをオススメします。

そもそもレコードは塩化ビニールという素材で作られており、

この塩化ビニールは静電気を帯びやすい素材らしく

自然にホコリを吸い取ってしまうのがレコードなのです。

静電気を放っておく=音にノイズが入るかも

静電気を放っておく=ホコリがたまる

という図式になるので静電気除去がホコリ取りに繋がるわけです。

静電気除去用のスプレーやブラシも販売しているので1本くらいは持っておくのもいいでしょう。

直射日光と湿度は天敵

レコードのジャケットは紙製なので長時間の直射日光で日焼けをします。

あと高温かつ多湿の場所ではレコードが柔らかく変形したり反ったりするので

置き場所には注意が必要です。

まずは直射日光の当たる場所は避けて頂いて、

かといってできるだけ奥へ奥へとしまうのは湿気がたまりやすくなるのでやめましょう。

あと高温多湿を避けるため倉庫やプレハブなどの野外は厳禁です。

クローゼットの中も危険ポイントです。

環境温度は25度ぐらいが目安との意見もあるので、

もし可能であれば出来るだけ冷房や暖房を頻繁に使ったり

極度に熱くしたり寒くしたりする部屋もやめたほうがいいかもですね。

なぜなら レコードの大敵であるカビは結露によって起こる ので

急激に部屋を寒くしたり暖かくしたりの落差で結露が発生してしまうとアウトです。

すなわちいきなりの温度調節ではなく窓での空調換気がベストなので、

温度変化の少ない場所が最適の保管場所だと思います。

あと冬とかに暖房器具が近くにあるのも危ないですね。

まずはレコード・ラックの周りを改めて見てみましょう。

実は窓から射す西日が直撃してる場所だったりする盲点もありますよ。

重複する部分もありますが レコード保管についてさらに詳しく『レコードの正しい保管方法をお伝えします! 保管場所や手入れもポイント』というコラムを書いています。

宜しければそちらもご覧ください。こちらをクリック

まとめ

わかっているようで実はわかってない事ってあると思いますが、

こういった形で再確認することも重要だなと思いました。

また機会があれば違うテーマで初心シリーズを書こうかなと思っています。

ご愛読ありがとうございました。