レコードの7インチと12インチは何が違う? 聴き方の注意点も解説

CONTENTS

レコードの7インチとは? 12インチとは?

レコードと一口に言っても、種々のサイズとそれにまつわる特徴が存在します。

今回のコラムではそんなレコード界の中でも少なからぬ割合を占める

『7インチ』と『12インチ』について確認していきたいと思います。

なお、本コラムは別のコラム 『レコードの種類はいくつある?』からの抜粋的内容です。

文章量の非常に多いコラムですが、『7インチ』『12インチ』以外のレコードについても

詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はそちらもご確認していただけましたら。

※明確な言説・由来が見つからず、所説あるものも多分に含まれております。予めご了承くださいませ。

7inch(シングルレコード、ドーナツ盤)

7inchのサイズと特徴

まずは7inchについて見ていきましょう。

盤のサイズは小さ目で、直径が7インチ=約14cm。回転数は45回転です。

サイズが小さいということは、音源の収録時間もLPに比べて縮まるということ。

録音可能時間は片面最大7分ほどですので、片面1曲、両面で2曲という具合です。

また、ボタンを押すと自動で針を落とすターンテーブルがあると思いますが、

ボタンを押す前に必ず7inchと12inchのどちらのモードになっているか確かめて下さい。

LPを聴いた次にモードを変えるのを忘れて7inchをプレイ…となると、

レコード針がターンテーブルに直接落ちてがりがり削れ、最悪の場合針が折れてダメになってしまいます。

ところで、7inchをいくつか手に取ってみると、

盤の真ん中がLPと同じようにピンポイントで穴が穿孔されているものと、

もっと大きな穴(直径38mm)が空いているものの2種類があることに気付きます。

この大きな穴が開いた7inchをその形状になぞらえて「ドーナツ盤」と呼びます。

ドーナツ盤を通常のターンテーブルに乗せてプレイするには、

その回転軸(センタースピンドル)に「EPアダプター」を嵌めなくてはいけません。

文字通り穴埋めのためのEPアダプター。

これを嵌めて、そこに合わせてドーナツ盤を嵌めることで、回転軸は難なく盤の中心に収まります。

アダプターなしでだいたい真ん中に置いて…という無茶は避けましょう。

このひと手間が必要になるドーナツ盤ですが、そもそも大きな穴が空いているのは何故なのでしょうか。

それは、7inchがRCAビクターから発売された当初、

オートチェンジャーという機械で再生されることを想定して製造されていたからです。

オートチェンジャーという単語は今一つピンとこないですが、

ジュークボックスと言い換えれば「そういうことか」とイメージし易い気がします。

ボタンを一つ押すと、再生される盤そのものが入れ替わる。

そうすることで別の曲を次々にかけられる。

1曲1曲を連続して流せるシステムということですね。

ちなみにこの穴、最初から空けられているものと、買った人が後から空けたものの2パターンが存在。

古い7inchを見ていると、盤の中央が手裏剣のような形状のものに出会うことがあります。

中央には回転軸を嵌める穿孔もちゃんと存在するのですが、

プラモデル簡単にくり抜ける構造になっているのです。

つまり、通常のターンテーブルでそのまま楽しむか、

オートチェンジャーにかける用に変更するか、

購入者が選べる仕様だったのでした。

7inchの呼び方 シングル・レコードとEP(とコンパクト盤)

ところで、7inchの呼び方なのですが、

「シングル・レコード」もしくは「EP」と呼ぶときの2パターンがあります。

一緒くたにされがちなこの2パターン、厳密には違いがあります。

まず、シングル・レコードとはその名の通りA面B面にそれぞれ一曲ずつ(もしくは片面のみ)収録されたもので、

オートチェンジャーで再生されていたドーナツ盤もこちらに当てはまります。

それに対して、収録時間がLPよりは短く、かと言ってシングルよりは長い尺のものを、

Extended Playを略してEP盤またはEPと呼びます。

片面に数曲(2、3曲ほど)が収録されています。

また、7inchサイズのレコードにはもう一種類、「コンパクト盤」というものが存在します。

真ん中はそのままセンタースピンドルに嵌められて、かつ33回転。

まさにLPのコンパクト版といったところですね。

映画音楽やクラシック音楽のような一曲の尺が長いもの、

あるいはサンプラー的に音源の抜粋が録音されて販売されていたようです。

なお、シングル・レコードは片面あたり一曲と、

余裕をもって溝が彫られているので基本的に音質が良いのですが、

EPとコンパクト盤はその余裕を犠牲にして盤上をぎりぎりの尺まで収録する分、

溝は浅くしか掘れなくなり音質は劣化する傾向にあるとされています。

12inch

12inchのサイズや特徴

サイズこそLPと同じものの、収録曲数を見ていくと片面に1、2曲程度の12inch。

曲数の少ないものを12inchと呼ぶ…と言えそうですが、

正確には盤上の溝を掘る方式がLPと違うのです。

7inchの項でEPについて触れましたが、

あの方式をそのまま12inchサイズの盤に適用したものを指します。

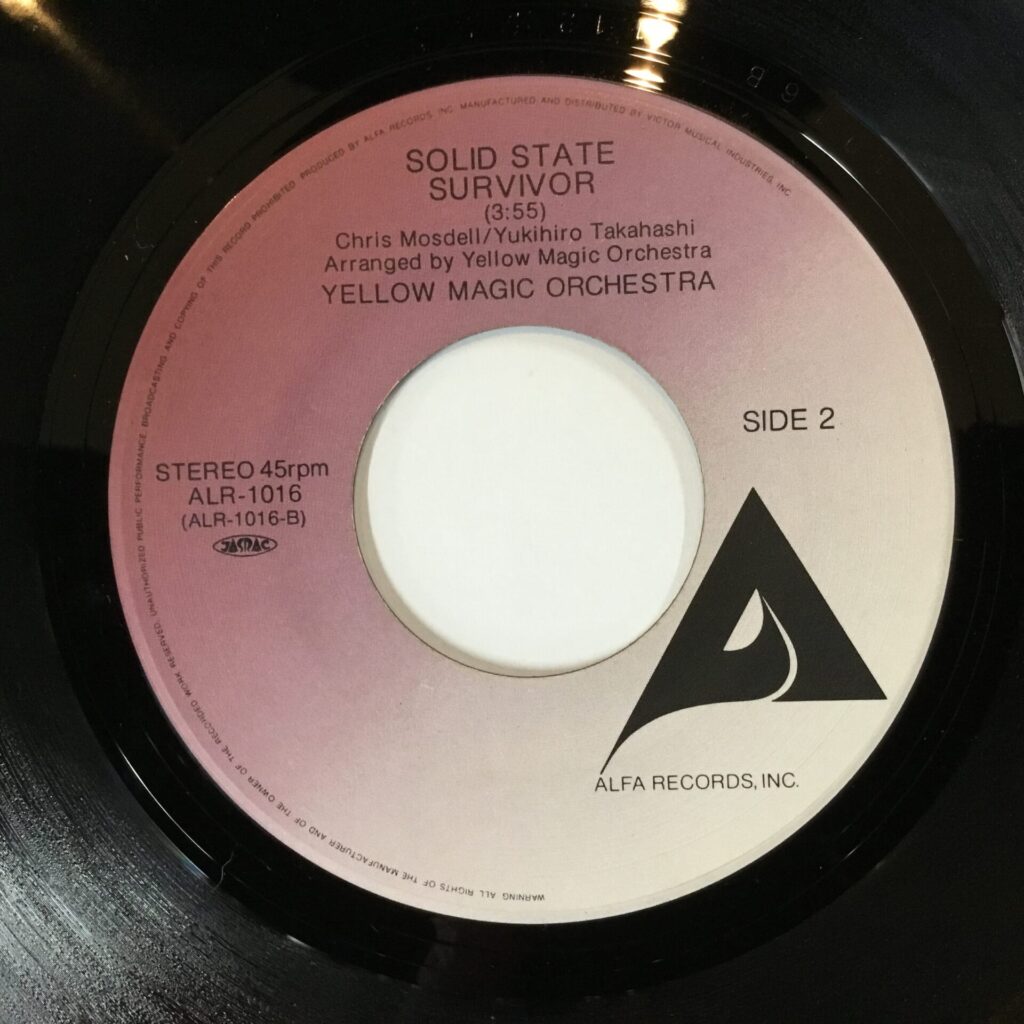

回転数はLP同様に33回転のものが多いですが、45回転のものも存在します。

再生前にラベル面などで回転数を確認しないと、”あれ?こんな音楽だっけ?”となるかもしれません。

なお、溝は収録時間が少ないため、盤の外側にのみ掘ることが出来ます(内側はほとんど無音部)。

LPの項目で説明しましたように、レコードというものはその物理的特性から、

外側の方がダイナミクスに秀でて音が良いです。

また、LPだと収録曲数が多い分、掘られる溝は必然的に浅いものとなって出音が小さく劣ってしまいますが、

12inchなら余裕をもって溝の深さを達成可能。

加えて、回転速度が速いほど録音時に優位に働くので、45回転の場合はもはや鬼に金棒状態と言えるでしょう。

詰まるところ、12inchとは高音質盤なのです。

12inchを購入する層

レコード店でヒップホップやクラブ・ミュージックのコーナーを眺めていると、

LPとは別に12inchと書かれた仕切りを目にします。

そこからも推測できるように、12inchを購入するメイン層はDJです。

一枚の盤に入っている曲数が少ない=プレイする目当ての曲をかけやすいというのもあるでしょうし

(LPだと何曲目か把握して暗いフロアで針を落とすことになります)、

何より潤沢なサウンドシステムを備えたクラブで、低音も大きくしっかり出力してキラーチューンを流せるのは、

フロアを沸かすことに注力すべきDJにとって願ったり叶ったりなのです。

最後に

種々あるレコードの形式の中から『7インチ』と『12インチ』についてご紹介しました。

アルバムではないシングルだけでも、様々なトピックに溢れているのですね。

本コラムの知識が今後レコードショップで品定めされる際の一助になりましたら幸いです。

お目通し頂きありがとうございました。