再熱する8cm CD(短冊CD)の世界 プレミア盤の傾向と実例を一覧でご紹介

CONTENTS

はじめに

当店ではレコードからMD(ミニディスク)に至るまで、さまざまな音楽ソフトを取り扱っていますが、ここ最近レジを通すことが多くなったな、と感じるものがあります。

それは、8cmCD。

短冊CDと通称される薄くて縦長長方形のパッケージです。

人気のメディア(録音媒体)について言うなら、レコードのブームはいざ知らず。

カセットテープも10年代以降にじわじわと人気が上がってきましたが、とうとう8cmCDも再熱を帯び始めてきたのでは?という肌感覚が、中古レコードショップで働き、オンラインで音楽関連の流れをウォッチする人間として、確かにあるのです。

本コラムでは、そんな再評価の機運が高まりつつある8cmCDというメディアに纏わるエトセトラや、いったいどのような種類の作品が市場では高額になりやすいのか、その傾向についても具体的なジャンルやタイトルを交えてご紹介したいと思います。

8cm CD(短冊CD)とは何か

発売の経緯

なぜ8cmという規格なのか

通常のCDの大きさは直径が12cmなのに対して、短冊CDの直径は8cmです。

この8cmという規格は一体どういった由来なのでしょうか。

それについてはっきりさせるため、まずはCDビデオ(以下、CDV)という規格について軽く触れたいと思います。

CDVはその名前の通り、ディスク一枚の内にCD部分とビデオ部分を併せ持つ特殊な規格です。

発表は1987年。盤面は通常のCDと区別するため金色光沢の仕様となっており、ディスクの内側がデジタル音声記録部分、その外周がアナログ映像記録部分(容量は5分)、といった割り振りがなされていました。

この内側の直径こそが8cmだったのです。

しかし3年後の1990年、一枚のうちに視聴覚を記録したCDVは、CD部分とビデオ部分とにそれぞれ分けた、CDシングルとビデオシングルディスク(VSD)という規格へ独立することにより消え去る運命を辿ったのでした。

結果、元々のCD部分の大きさがそのままCDシングルへと引き継がれる形になり、8cmCDへと落ち着いたということです。

最初の短冊CD

日本レコード協会が発表している〈オーディオレコード 種類別新譜数の推移〉によれば、日本国内で短冊CDが発売された最初の年は1988年です。

さらに言えば、その年の2月21日(日)が初登場のタイミングだったとのこと(※以下、CDのタイトル数について言及がある場合はこちらを参照しています)。

1988年2月21日。その日発売されたタイトル=最初の短冊CDは、こちらの興味深い記事(ブログ『失われたメディア-8cmCDシングルの世界-』)によれば少なくとも68枚あるようです。

再発も新譜も綯交ぜで、邦楽の数が圧倒的に多い様子。

情報をピックアップしてみると、菊池桃子や杉山清貴などオメガトライブ関連や、ブルーハーツが前年発表の『リンダリンダ』に『キスしてほしい』、洋楽だとNew Order『Touched by the Hand of God』にPublic Image Ltd.『The Body』と、やはり前年発表された楽曲が。

レーベル別だと断トツでタイトル数が多いのが※VAPで、近い年月に発表された人気曲が再発されていたようです。

※1/7修正:誤った記載があったため修正しました。

×アルファレコード→○VAP

謹んで訂正いたします。

折り畳みについて

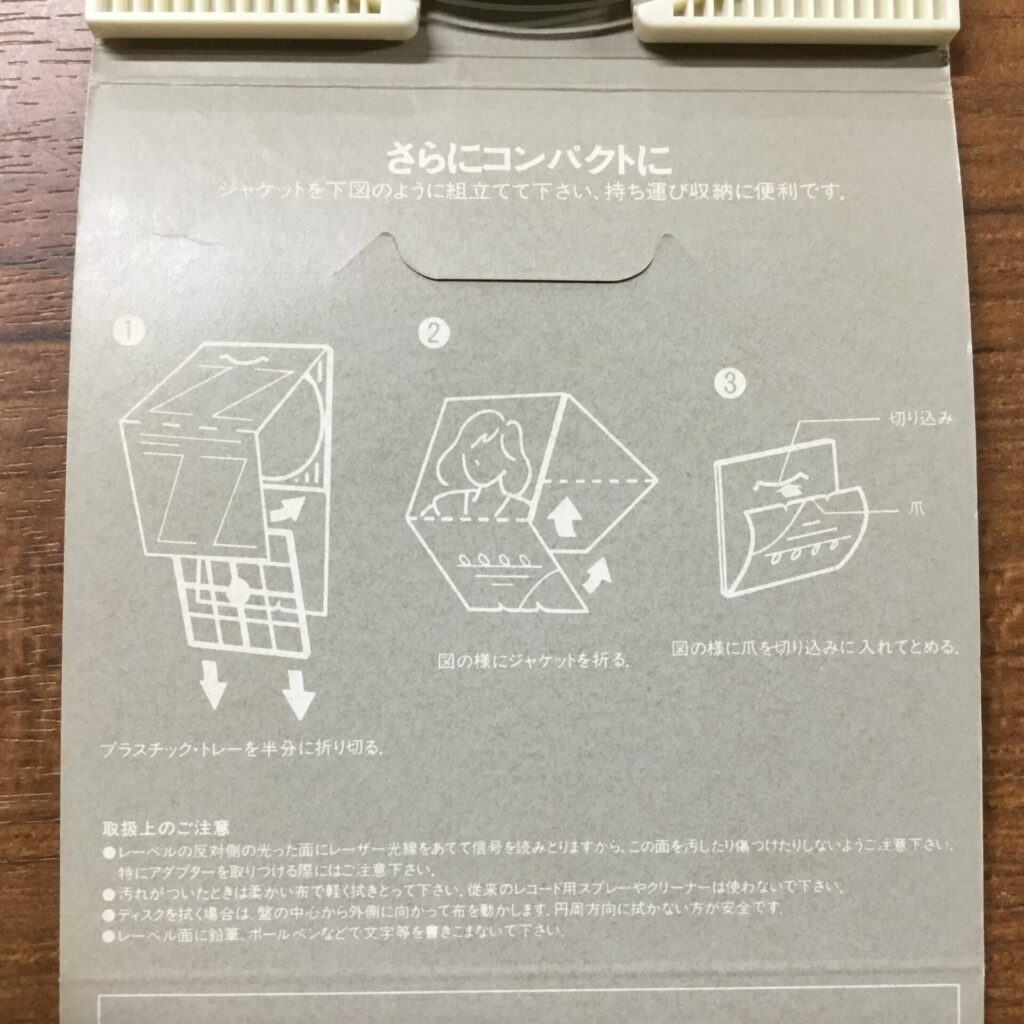

短冊CDの特徴の一つに、折り畳める仕様というものがあります。

縦の長さが17cm弱の長方形のフォルムは、もしかしたらスマートフォンの普及した今こそ手にもって馴染みやすいかも知れません。

しかし発売当初、そのサイズ感に買った人が違和感を感じると企業側は考えたのでしょうか。

“さらにコンパクトに”を合言葉に、半分に折りたたんで正方形に出来ますとの謳いがあり、ものによってはジャケット内側に折りたたみ方の説明まで記載されています。

プラスチックのトレイ部分、その下半分は十字の格子状になっていて、ぱきんと折ることができます。

あるいは、ジャケットをハサミで切り取ることを暗に推奨している場合も。

実際に中古でも折りたたまれたCDを見る機会は少なからずで、サイズは小さいほど良いという美学が時代の空気としてあったのかな、と推し測ります。

短冊CDを再生・保管するには

CDシングルアダプター

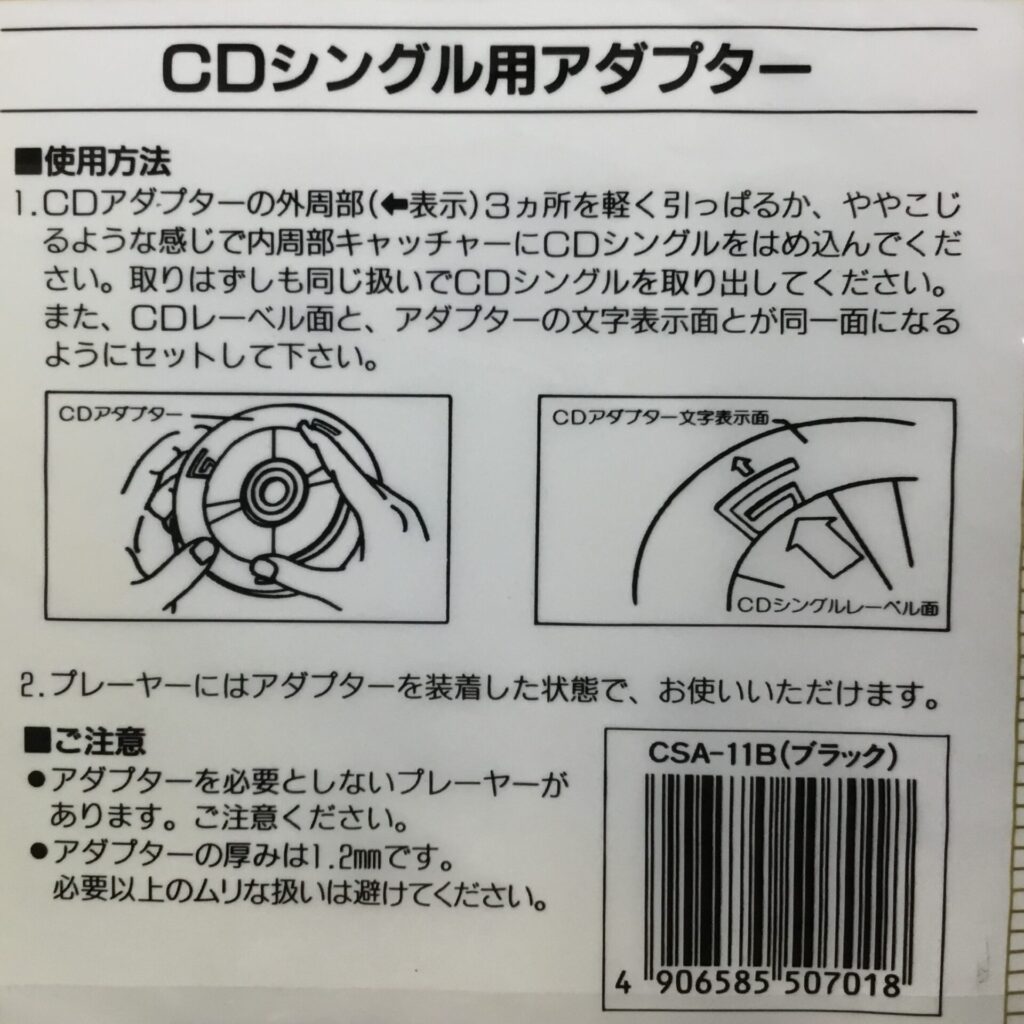

通常のCDは直径12cmで、短冊CDは8cm。

この寸足らぬことが思いのほか厄介だったりします。

というのも、多くのCDプレイヤーは12cm大の規格に合わせて再生するよう設計されているからです。

場合によっては、トレイに入れたが最後、取り出し不能となって泣きを見るというパターンも。

残り4cmを補いさえすれば適切に読み込み・再生できるのに…。

そこで必須となるのが、CDシングルアダプターというアクセサリーです。

使い方は8cmCDをリング状のアダプターの中心に嵌め込むだけ。

アダプター自体は薄いプラスチック製なので、そこまで繊細ではないとはいえ割れないよう扱う必要があります。

なお、短冊CDの発売は2005年以降ごくごくわずかとなりますが(タイトル数が10未満)、現在でもアダプターは様々なプラットフォームで販売されており、中古でなく新品で容易に入手することができます。

製造元はSONYやNAGAOKAといったオーディオ・メーカーが目立ちますが、近年ではタワーレコードやディスクユニオンのような大手音楽メディア販売店でもオリジナル・ブランドのものを取り扱っています。

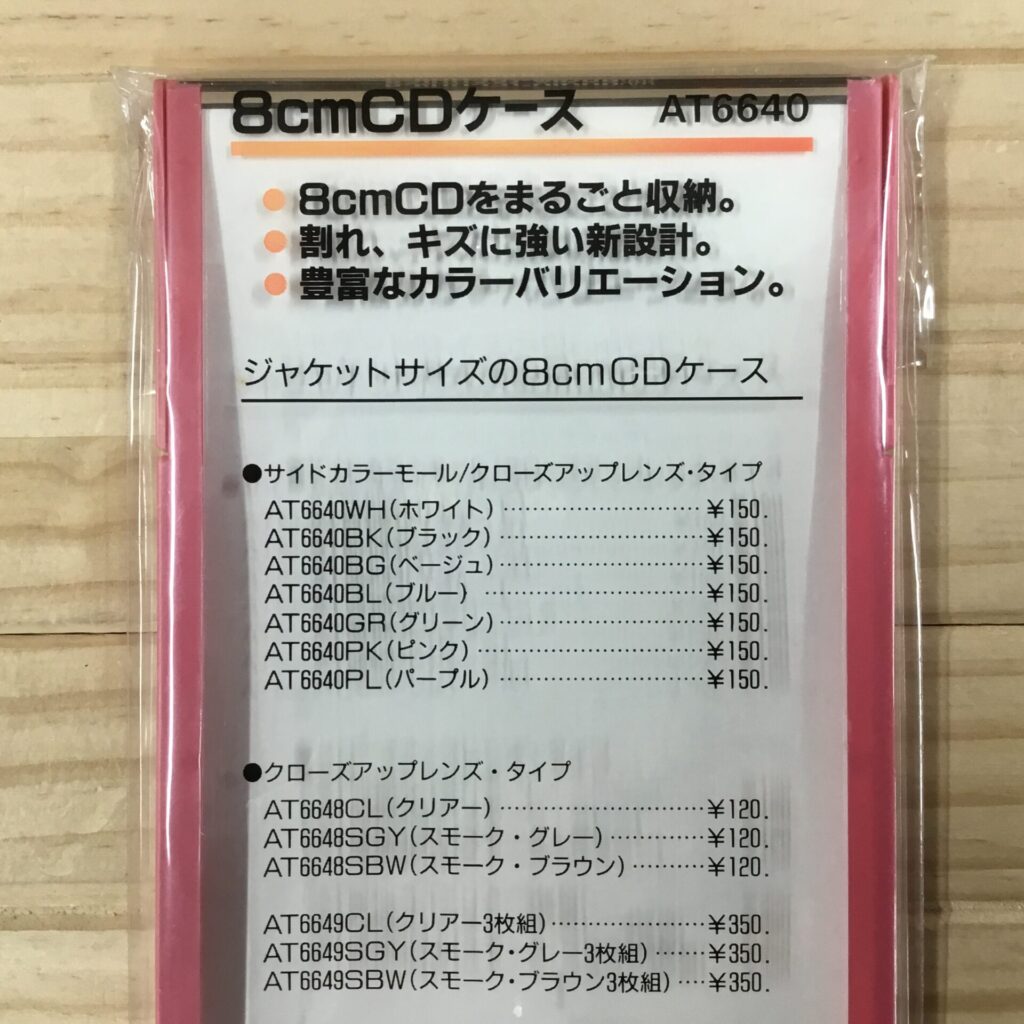

外ケース

短冊CDの厚さは4mmという薄さ。

加えて長方形という形状は支点・力点・作用点で油断すれば簡単に折れてしまいます。

この繊細なパッケージを安心して保管することが出来るよう販売されたのが8cmCDケースです。

ジャケットを鑑賞できる透明なプラスチック製のケースで、短冊CDのパッケージを嵌め込めるよう一回り大きなサイズ。

ディスクを取り出せるよう上下に開閉できる造りになっています。

上の写真は縁の部分がピンク色ですが、お気に入りの色の枠(サイドカラーモール)で囲えるよう、発売メーカーによってはカラーバリエーションも展開されていました。

枠だけではなく、ケース本体も通常の透明なもの以外に、スモークグレーやスモークブラウンのようなカラーケースも存在します。

短冊CDを盤石に保管したい人にとっては重宝するだろうアクセサリーなのですが、現在新品で販売されていないため、中古や未開封品でしかお目にかかれない模様。

それにしても、こうしたカスタム感覚や実際に嵌めて手に持ったときの存在感から、スマホケースの先駆けのようにも思えてきます…。

外袋

レコード同様、短冊CDのジャケットもそのままだと紙部分が露出し、擦れてしまうことも日常茶飯事。

8cmCDケースは新品で購入できないのが現状なので、丁寧に扱いたいコレクターが頼ることになるのがビニール製の外袋です。

上の口が開いているのり無しのものと、のり部分が付いていて上が閉じられるものの2種類があり、いずれも現在各所で取り扱いがあります。

当店でものり付き外袋を取り扱っておりますが(1枚あたり6円)、ここ最近まとめて購入されるお客様も現れ始め、短冊CD再燃の機運を感じました。

現在の短冊CDの評価

CD再評価の兆し

音楽配信サービスの普及とレコード文化の再興が著しい近年において、CDというメディアの需要は落ち込むことになりました。

そもそもCDプレーヤーそのものを持っていないという若い音楽好きも少なくない状況。

CDで発売されたタイトル数も、1989年以降は1万以上だったのが2017年に9千台となり、最新の2023年時点では6千台へと減少しています。

但しその一方で、CD再評価の兆しも随所に見受けられるのも事実です。

いわゆる名盤はレコードブームに伴い多くの人が探すことになり、中古市場の価格が底上げ。

新品のレコードも不安定な世界情勢と物価上昇によって、例えば数年前なら2000円台くらいだったはずが、現在は4000円以上が当たり前になりつつあります。

それでも、CDであればまだ手が出せる。特に中古CDは安価で名盤が手に入りやすく、かつ音楽配信サービスで未配信のタイトルもあるため、掘る楽しみが多く残されているのです。

Z世代の中には敢えてCDを買うリスナーも現れ、〈平成レトロ〉というキーワードも散見されるようになった令和。

あるいは、80年代の昭和歌謡や平成初期のJ-POPが、時間を経て新鮮に響くようになったということもあるかも知れません。

CDへ愛着を持つリスナーが旧来・新規問わず存在し、その流れで短冊CDにも手を出す人もいそうです。

人気ロックバンドのサカナクションが、オメガトライブをオマージュしつつ2019年に『忘れられないの/モス』という楽曲を短冊CDのフォーマットで発売しましたが、そのことは正に再燃=リバイバルの兆しを捉えたのではとも思えます。

短冊CDの日

そして短冊CD誕生から35年目の2023年、音楽業界で「短冊CDの日」という企画が立ち上げられました。

もともと「レコードの日」という、アナログレコードの魅力を伝えるイベントが毎年11月3日に開催されていますが、その8cmCD版と言えるもの。

短冊繋がりで七夕の7月7日に開催。

名曲の再発だけでなく近年のアーティストによる楽曲も8cmCDのフォーマットでリリース。

この企画の呼びかけに多くのアーティストが賛同し、初回は61タイトルが無事に発売されました。

短冊CD再評価の空気を感じ取った人々がいたからこそのイベント。

来年以降も続いていくでしょうし、本格的な再燃への起爆剤となり得るか否か…その動向が注目されるところです。

プレミア短冊CD 高額になる作品の傾向①

ここまで8cmCDを取り巻く状況が好転し始めていることについて触れました。

とは言え、あらゆるものが価値上昇しているのかというと、そういう訳でもありません。

大半のタイトルは今なお中古ショップの廉価コーナーへ振り分けられていますし、実際その相場で留まっています。

それでは一体、どういった作品が人気があるのでしょうか。

本章では市場で高額取引のなされやすい傾向にあるものを、実際のタイトルを例示しながらご紹介したいと思います。

有名アーティストの再評価された作品

有名アーティストの作品というと市場に出回った枚数がとても多いので入手しやすく、プレミアが付いているというイメージはピンと来ないと思います。

しかし、一部のものについては必ずしも入手が容易とは限りません。

インディーズの頃の音源ではない、メジャーレーベルからの作品であったとしても、後年再評価が著しいタイトルは、レコードもCDも問わず、廃盤であれば高騰するのがセオリーです。

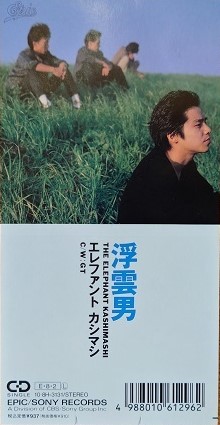

例:エレファントカシマシ / 浮雲男 (1989)

紅白歌合戦にも出場しているエレファントカシマシは有名なバンドですが、カルト的な人気からプレミアが付いている作品があります。

それが1989年の3rdアルバム「浮世の夢」なのですが、収録されている『浮雲男』『GT』の2曲をカップリングしたこちらの8cmCDもまた、いやあるいはアルバム以上に入手が困難なのかも知れません。

オンラインのオークション・サイトでは「浮世の夢」の数倍の価格で落札されたこともあるようです。

フロアユース

DJをする人たちの間ではクラブのオーディエンスを沸かすべく踊りやすくキャッチ―な、いわゆるフロアユース(クラブで実用的・機能的の意)が好まれます。

かつ、レコードであれば目当ての曲をすぐに流せるような、7inchや12inchといったシングルレコードの人気が高いのですが、これはCDJ(CDによるDJ)においても同様のようです。

また、短冊CDのみという縛りでDJを楽しむイベントもあり、そうした場所で盛り上げてくれるだろうフロア映えする曲の入った作品が争奪戦となるのは必至でしょう。

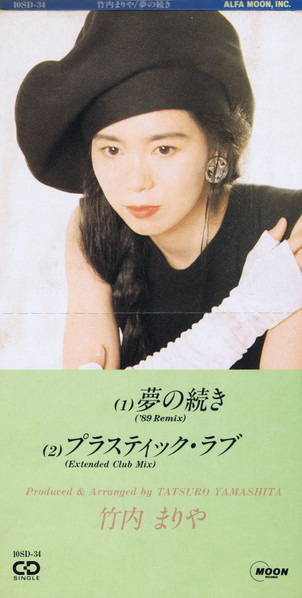

例:竹内まりや / 夢の続き[’89 Remix] (1989)

近年のシティポップ人気は目を見張るものがあり、TVでも特集が組まれることもあるほど。

そんなブームの火付け役とも言える楽曲が竹内まりやの『プラスティック・ラブ』です。

そして、フューチャー・ファンクと呼ばれる、既存の音楽をサンプリングしてよりダンサブルにエディットした音楽スタイルも10年代に勃興しましたが、その代表曲の元ネタが1987年の『夢の続き』なのでした。

アンセムとも言えるこの2曲を、更にクラブ仕様に再ミックスして収録したのが本CD。

レコードとして再発もされましたが(すでに廃盤)、オリジナルの短冊CDも血眼になって探す人が後を絶ちません。

アルバム未収録曲

シングルを買う意味と言えば、アルバムに未収録の曲があること、というのは多くの方が頷くところでしょう。

なお、通常のアルバムCDと比較すると、シングルCDというのは熱心なコレクションを目指したり思い入れが無い限り手放しやすいものですし、取り扱う中古ショップが少ない(ので廃棄されてしまうことも……)。

あるいは店頭に並んでも背部分が薄いので、目が疲れる上に根気が試され、探すのが大変です。

そういった意味でも、オンラインで目当ての短冊CDがピンポイントで出品されれば、多少値が張ってでも落手したいと思うのは自然な成り行きです。

例:小沢健二 / ある光 (1997)

テレビ出演も多い人気アーティストの小沢健二ですが、アルバム未収録のシングル曲が多く存在します。

そうした楽曲を集めたのが2003年のコンピレーション「刹那」ですが、そこにも未収録なのが『ある光』です。

音楽配信サービスではこの中の一曲が聴けるようですが、CDで聴くにはこの短冊を入手する必要があるのです。

稀少盤というほどではないにせよ、簡単に見つけられるものでもなく、かつ今も需要があるため、一般的な短冊CDより若干高額で取引されているようです。

シングルのみのアーティスト

そもそもアルバムを出すまでに至っていない、シングルのみ音源を残しているアーティスト。

マニアックでニッチな、見過ごされやすい音楽。

プレス数も少ないので、それが後年になってディガーによって発見~再評価されると、ぐんとプレミアがつく高嶺の花となります。

ネットに情報もない詳細不明のものも多く、そのミステリアスさもまた音楽好きの好奇心をそそり、人気に拍車をかけるのでしょう。

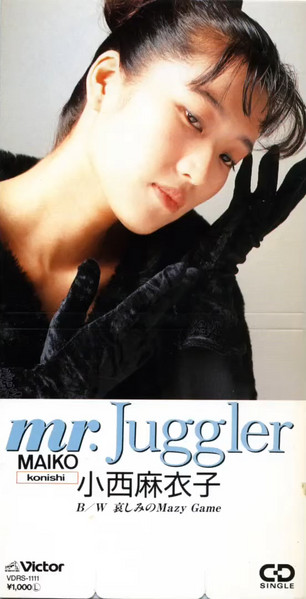

例:小西麻衣子 / Mr. Juggler (1988)

詳細不明のアーティストで、アルバムもなくこのシングル1枚を残して泡沫と消えた80年代の歌手。

シンセサイザーと打ち込みバリバリの、キレのあるポップスです。

ある時点まで、バブル期に特有のいかにもデジタルなサウンドは多くの音楽リスナーの間で”感覚的にナシ”、”ダサい”だったのですが、10年代に入るとそれが相対化され、”むしろアリ”、”クール”へと反転したのでした。

そのことを示すように、日本製のブラック・コンテンポラリー・ミュージックは一部で〈和ブギー〉と呼び習わされ、シティポップ人気と地続きにあるものとして受容、再評価が進みましたが、本作は正にそうした一枚です。

レコード期の名曲再発

多くの8cmCDはその時代の新譜として発売されていますが、時代を遡って往年の名曲が短冊化するパターンもあります。

元々レコードだった過去の音源がCDで再発されることはごく普通のことですが、短冊CDでとなると数は限られます。

決してすべての8cmCD再発にプレミアがついている訳ではありませんが、プレス数の少なさと場合によっては”ある事情”が重なり、価値が高まることがあるのです。

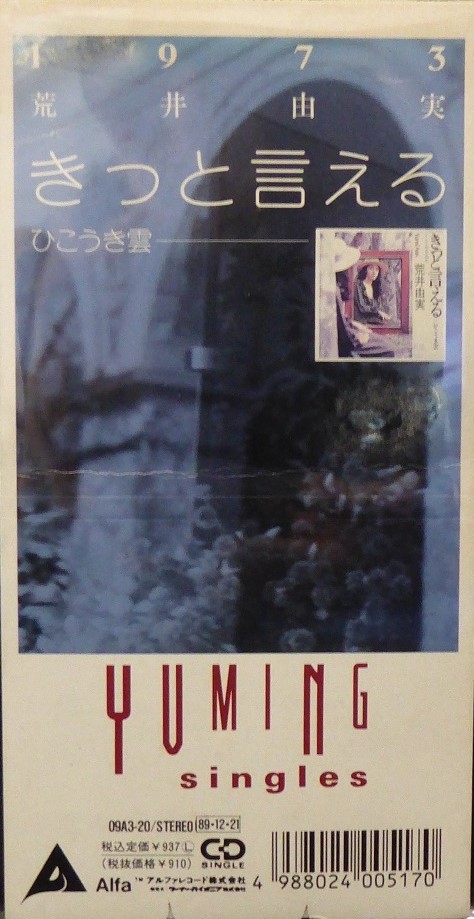

例:荒井由実 / きっと言える (1989)

先述の”ある事情”で非常にプレミア化したのがユーミンの名曲を再発したこちらの一枚。

言わずと知れた1973年発表の1stアルバム「ひこうき雲」に収録、同時期に7inchシングルとしても発売されています。

80年代終盤に、限定盤として販売されたプレス数の少ないものなのですが、実は収録されているカップリング曲の『ひこうき雲』が、オリジナルと異なるミックス、いわゆるAlternative mixなのです。

この別ミックスが聴けるのは、同じタイミングで出た1stアルバムの限定盤CD再発か本8cmのみということで、その需要の高さが推しはかられます。

非売品・プロモオンリー

レコードの世界で高額取引されるものの中に、プロモーション(販促)の用途を意図して製造された非売品というものが存在します。

音楽業界の関係者やUSEN放送といった企業にのみレコード会社が配布したものです。

プロモオンリーの短冊CD自体は、販促に向いたフォーマットということもあり珍しくはありませんが、かと言ってプレス数は一般流通のそれより少なく、特に人気アーティストのものとなるとコレクターズアイテムとしての意義が大きくなり、プレミア化する傾向にあります。

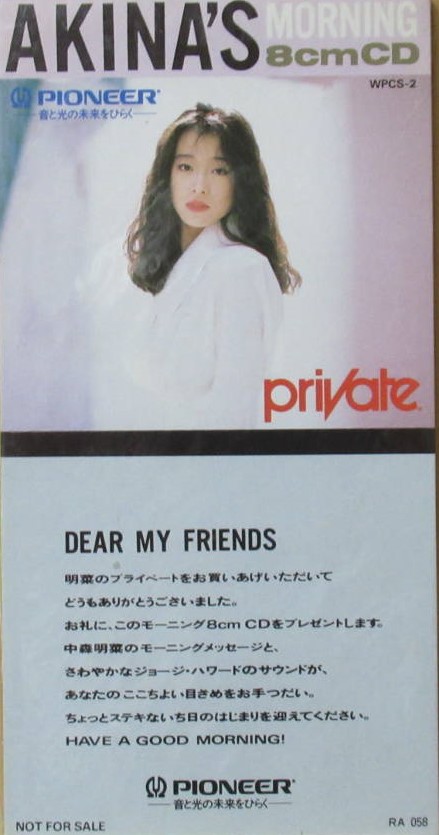

例:中森明菜 / AKINA’S MORNING (発売年不明)

80年代後半に発売されたPIONEER社のハイエンドCDコンポ「PIONEER PRIVATE」。その購入特典としてのみ入手できたのがこちらの1枚です。

人気アーティストの中森明菜がキャンペーンガールを務めていたこともあり、ディスクには彼女のモーニングコール風音声が2トラック(それぞれ10~20秒ほど)が録音されています。

他にも2トラックが収録されていますが、そちらはジャズミュージシャンのGeorge Hawardによるフュージョン・インスト(中森明菜楽曲のアレンジではない)なので、これぞ真のコレクターズアイテムといったところでしょうか。

洋楽有名アーティスト(コレクターズアイテムとして)

8cmCDは海外でも販売されていたようなのですが、やはり衰退の一途を辿ったようです。

しかも日本以上に短命だったため、洋楽アーティストがこのフォーマットでリリースしたものは数が限られ、かつ日本でのみ販売されたものがほとんどの様子。

それゆえ、オンラインで情報を探しやすくなった現在、海外のコレクターからも目当てのアーティストの短冊CDをコレクションに加えるべく熱視線が送られています。

最近の当店でも、アジア圏からお越しのお客様がガンズ・アンド・ローゼズの短冊CDをじっくり検盤~購入されたことがありました。

はたまた、オンラインオークションでの凄まじい競り具合を見るにつけ、入手する難易度が高いこと自体もまた彼らの競争心に火をつけているように思えます。

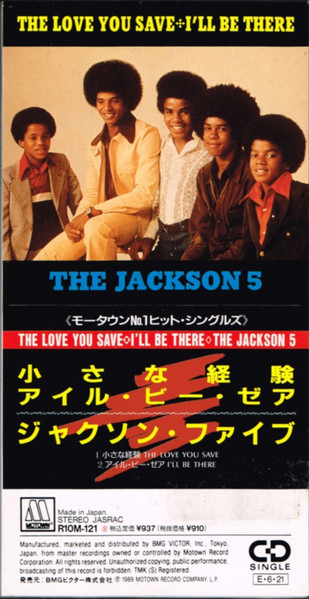

例:ジャクソン5 /小さな経験 (1989)

世界でもコレクターの多い人気アーティストと言えばマイケル・ジャクソン。彼の在籍したジャクソン5も然りで、こちらの短冊CDは1989年発売です。

〈モータウンNo.1ヒット・シングルズ〉というシリーズが銘打たれ、ここから再発されたマイケル・ジャクソン関連のものは総じて高額。

取引価格も他の稀少盤と一線を画すことから、グローバル規模でライバルが多数存在することが再確認できます。

ユーロビート

前述の有名アーティストともまた違うのですが、洋楽の短冊CDで高額のものが目立つのがユーロビートです。

日本ではジュリアナのようなディスコで流れていた、バブル期の音楽という印象がありますが、今なお一定のリスナーを持つ根強い人気のあるジャンルでもあります。

海外コレクターの存在だけでなく、フロアユースを求めるDJからも需要があると考えられ、フロアのボルテージを上げられるキラーチューンはレコードの12inchと同じく高値で売買されやすいです。

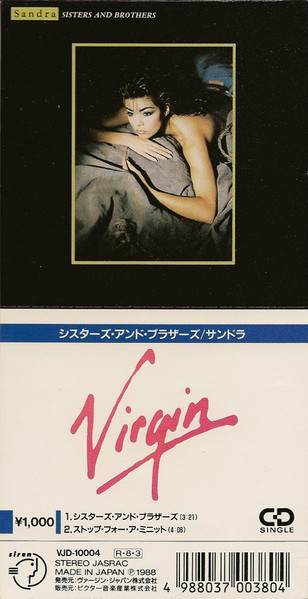

例:Sandra / Sisters and Brothers (1988)

80年代にヨーロッパで人気を博したドイツの歌手Sandra Ann Lauer。

1985年の1stアルバムに収録されていた『Sisters and Brothers』と1988年の『Stop For A Minute』の2曲をカップリングした、日本国内オンリーの短冊CDです。

YouTubeに挙がっている『Sisters and Brothers』の楽曲再生回数は144万回(2023年12月時点)で、少なくないファンが支持していることが分かります。

中華文化圏アーティスト

ヨーロッパで火のついたユーロビートが日本でも人気で、かつ日本でのみ発売された8cmCDの需要が高い…という構図に似たパターンとして、アジア圏、とりわけ香港や台湾といった中華文化圏出身アーティストが挙げられます。

例えば、テレビでもしばしばスポットライトの当てられる、若者の間の昭和歌謡リバイバル。その中でもテレサ・テン(鄧麗君)の支持は頭一つ抜けており、特に80年代後半のCDやレコ―ドは高額の傾向にあります。

あるいは、シティポップ~ライトメロウの視点から再評価されるシャーリー・クァン(關淑怡)も同様。

こうしたアーティストは日本だけでなく、東アジア~東南アジアの音楽好きからのラブコールもしばしばで、前述のマイケル・ジャクソンの規模とまではいかないものの、コレクターの総数は多いと言えそうです。

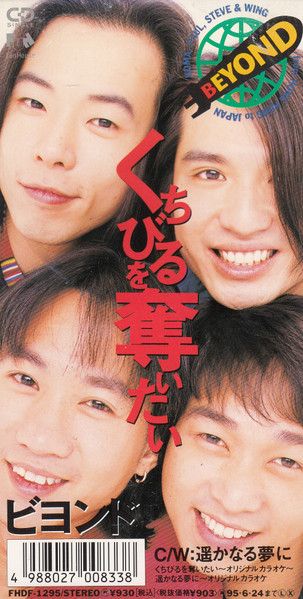

例:BEYOND / くちびるを奪いたい (1993)

香港出身のロックバンドBEYONDは80年代後半から90年代前半にかけて台湾、マレーシア、シンガポール、中国、そして日本で精力的に活動し、各国にファンベースを築きました。

日本語バージョンで楽曲を歌った短冊CDがファンハウスから数枚リリースされているのですが、そのいずれもが高値をキープ。

恐らく上記の地域のファンからの需要があるためだと思われます。

テレビ番組関連

短冊CD全盛期の90年代、それはテレビの勢いのあった頃でもあり、番組の主題歌やCMソングが多数8cmCDで流通したのでした。

アーティストのタイアップや、番組企画発のユニットやプロジェクトの中でも大ヒットしたものであればアルバムに収録される機会もあります。

がしかし、1、2曲ほど発表した限りであれば話は別で、残した音源がシングルのみの場合も多いにあるのです。番組主題歌・挿入歌のコンピレーションの需要があるのもそうした事情からなのでしょう。

例:グッチ裕三 & グッチーズ/ ハッチポッチファミリー (1997)

平成前半に子供時代を過ごした人なら一度は目にしたであろう、NHK教育テレビの番組「ハッチポッチステーション」。グッチ裕三とパペットが時に音楽ネタも交えながら届けるコント風の子供番組で、OPで流れる主題歌は記憶に残りやすいメロディで今でも思い出せる人も多いのではないでしょうか。

番組で使用された曲を集めたアルバムもあるようですが、そちらも中古品としてはある程度の価格で取引されやすい様子(短冊に限らず、NHK教育テレビ関連のCDはプレミアが付いているものが散見されます)。

なお、ある程度時間の経った今聴き返すと、リズムトラックは完全にニュージャックスイングで、これをクラブで流せば観客は懐かしさと踊りやすさで盛り上がるキラーチューンになることだろう……とDJならば考えるところで、フロアユースの側面も高値の一因なのかも知れません。

アニメ主題歌

テレビから流れていた音楽の8cmCDで、もう一つ触れなければならないのがアニメ番組主題歌。

こちらも高値のタイトルが多く存在します。

一定の価格が付くことに関して、例えばジャケットにアニメイラストが使用されている、アニメファンがコレクションする、といった理由も考えられるのですが、個人的に思い当たるのはアニクラでのプレイです。

アニクラとはアニメソングのみをかけるイベント=アニソン・クラブの略称で、そこでは音源データやCDがプレイされやすい…つまり、フロアユースの側面から需要があるのでないかと。

とは言え、ここでいうクラブ・ユースとは前述までの踊りやすい・ノれるだけでなく、アニメを視聴していたときの感情を呼び起こすような、というアニクラ特有の盛り上がり方も含まれます。

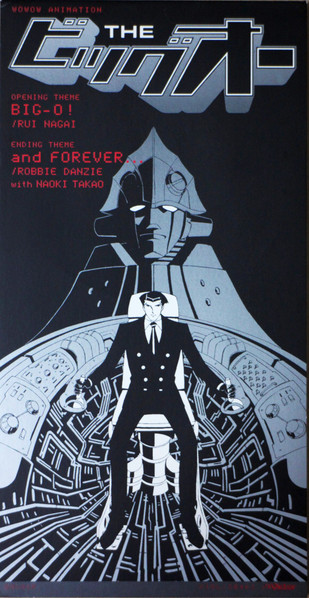

例:永井ルイ / Big-O! (1999)

2000年前後に放送されていたロボットアニメ「THE ビッグオー」の最初のOP曲。

このCDについては、クラブ・ユース云々というよりも特殊な事情があって高値になっています。

というのもこの曲、メロディにせよアレンジにせよ、クイーンの楽曲『フラッシュのテーマ』ほぼそのままなのです。

元々『フラッシュのテーマ』に近い音楽をとアニメ制作側から注文があり、それに作曲者が存分に応えたがゆえ、クイーン側と協議して楽曲権利が移行したという顛末。

その後OPの曲は別のものに差し替えされ、この8cmCDは発売当初出回ったきりお蔵入りに。

結果的に稀少盤となったのでした。

プレミア短冊CD 高額になる作品の傾向②特別枠

ここまではジャンルやアーティストといった、内容の音楽そのものに関してのプレミア傾向をご紹介しました。

本章ではそれらに当てはまらない、いわゆるアイテムとしての側面で価値が付く例について触れたいと思います。

未開封品

中古の音楽ソフトの価格はコンディションによっても左右されます。

盤やジャケットに傷が多ければ物として価値は下がりますし、良好であれば適切な市場相場に合わせて決まるでしょう。

そして未開封品は最高のコンディションという以上に、開封されていないこと、それ自体に意味を持ちます。

通常であれば多くの中古店の110円コーナーで複数枚ストックされている有名作品でも、未開封であれば数千円以上でも買い手が付くことは少なくありません。

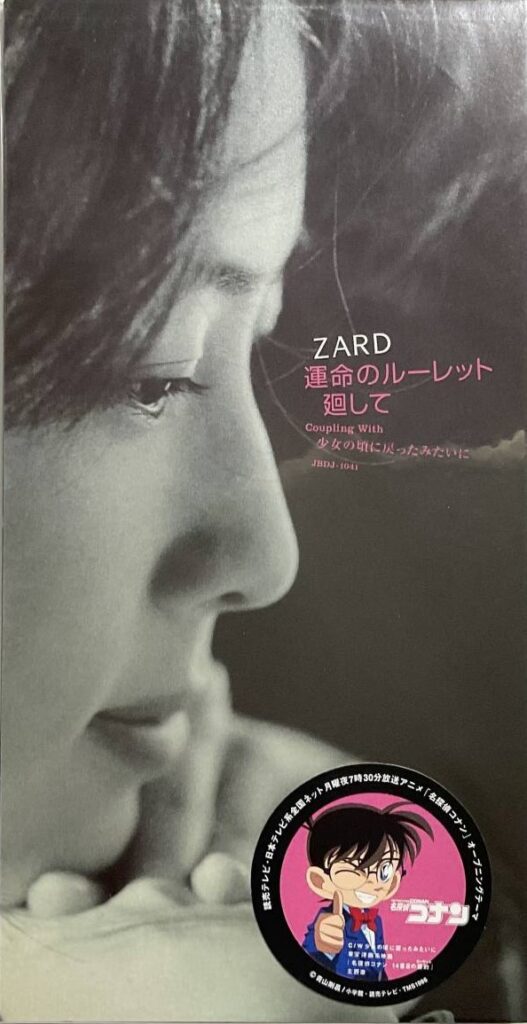

例:ZARD / 運命のルーレット廻して (1998)

TVアニメ「名探偵コナン」のOPとして起用された『運命のルーレット廻して』。

余りにも多いコナンの主題歌の中でもファンからの支持の厚い、平成の代表的なヒットソングの一つです。

開封済みでタイアップ・シール(次の項目で説明します)が残っていなければごく安価で見つけられるものですが、未開封であれば数千円で売買されることも珍しくありません。

なお、このタイトルに限らずZARDの短冊CDは未開封であれば同様の相場で取引されやすい模様。

翻っては、今なお熱心なコレクターがいる、新規参入のファンが現れていることが伺えます。

タイアップ・シール

レコードの世界では国内盤の多くに帯が付属して販売されていました。

帯は紙製の繊細なものなので簡単に破れてしまったり、あるいは廃棄されて残っていない場合もしばしばなのですが、世界中で国境を越えて中古盤が往来するようになった現在、この帯付きが欲しいという人々が増加。

帯付きであれば帯なしよりも高額であることが通常ではあるものの、タイトルやジャンルによっては(例えばメタルのような)帯そのものに千円単位の価格が事実上付くケースもあるのです。

8cmCDに話は戻りますが、短冊CDの世界でもレコードの帯に相当するものがあります。

それがタイアップ・シールと呼ばれる、ビニールの外袋に貼られたステッカーです。

8cmCDは基本的にはシングルなので、ドラマ主題歌やアニメ主題歌、あるいはCMソングといったTVとのタイアップとして発表された楽曲が多いもの。

この曲は何で流れていたものなのか、明示するのがこのステッカーなのです。

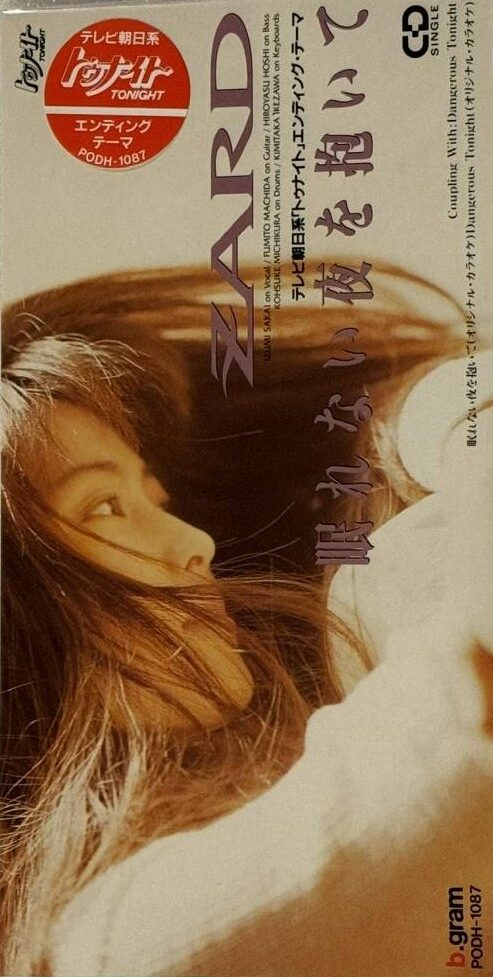

例:ZARD / 眠れない夜を抱いて (1992)

やはりこちらもZARDで例を挙げます。1992年のシングルはテレビ朝日放送のワイドショー「トゥナイト」のオープニング・テーマとして起用されていました。

CD全盛期かつビーイング全盛期の90年代前半なので、このCD自体は非常に多く出回っている(ゆえに安価で入手できる)のですが、橙色の丸いタイアップ・ステッカーが保存されている状態だと数千円以上で取引されることもあるようです。

未開封はもちろん、開封済みでタイアップ・ステッカーが残っている場合でも、です。

購入特典

最後に特殊なケースを2種類ご紹介します。ここで扱うのは8cmCDではあるけれど、短冊状のパッケージでないことも往々にしてあるものです。

まずは購入特典について。

通常のアルバムCDを決まった店舗で購入すると限定特典が付いてくる、ということは多々あります。

ステッカーやポスター、時にはカセットであることも。

その小さいサイズから8cmCDが配布されたケースもありました。

例:Cornelius / nova musicha シリーズ

CorneliusのアルバムCDをタワーレコードで購入した際に入手できた8cmCDで、シリーズものになっています。

新譜が出るごとにナンバリングも更新され、少なくとも2001~2006年の期間にno.11まで出ています。

ジャケットとタイトルは現代音楽の有名レーベル「Cramps」の名シリーズ「Nova Musicha」のパロディで、8cmCD本体に記録された内容はアルバムのユーモラスなサンプラー(全曲を一斉に再生する、各曲を数秒ずつに切り分けて連続再生する、etc)といったもの。

大きくプレミアが付いているわけではありませんが、一枚単位でも数百円ほど、シリーズでまとまっての取引ならそれ以上の価格で売買されることもあるようで、コレクターズアイテムとしての側面が強いです。

特別再発企画

特殊なケースその2は、レーベル主体による通常の再発とは異なり、企業などが特別企画として立ち上げたもの。

小さいサイズを活かして、元々はレコードだったものをミニチュア化するという、やはりアイテムであることを前面に出し、魅力として訴える部分が強いです。

レコードのジャケットをミニサイズで再現するので、パッケージも短冊でなく正方形状になっています。

例:タイムスリップグリコ 青春のメロディーチョコレート

キャラメルを筆頭にいわゆる食玩をリードしてきた会社、江崎グリコが2001年から始めたシリーズ「タイムスリップグリコ」。なつかしの20世紀をキーワードに、昭和の(サブ)カルチャーへスポットライトを当てたもので、当時の特撮やアニメキャラクター、身の回りにあったもののフィギュアや、雑誌を再現したミニチュアなどを送り出していました。

レトロな魅力を強調する本シリーズの一環で2003年夏に発表されたのが「青春のメロディーチョコレート」という企画です。

内容はアーモンドチョコ2粒+8cmCD1枚といったもので、食玩であるものの明らかにチョコの方がおまけ。

シングルレコードをそのまま小さく、というコンセプトのようなのですが、ジャケットやレコードを模したラベル面に留まらず、紙のスリーブも再現する徹底ぶり(ただし収録曲はA面の1曲のみ)で大人気を博し、ワタナベエンターテインメントからCDのみで再発もされたほど。

第2弾まで発売され、キャンディーズ「ハートのエースが出てこない」や子門まさと

「およげ!たいやきくん」など、全部で46タイトルが出ていたようです。

非常にプレミア化している訳ではありませんが、今も蒐集している人はいるようで、オークションサイトやフリマサイトなどで単品の未開封品やまとめ売りといった形で、ある程度の価格で売買がなされています。

最後に

8cmCDという再生メディア/アイテムについてのエトセトラをここまでご紹介してきました。

私自身、今までぼんやりと8cmCDの波が来ているかなというレベルの認識だったのですが、今回コラムを書くにあたってリサーチを進めてみて、様々な種類の機運やホットスポットがあるのだと気付いた次第です。

着目すべき/したい点が多かったゆえ、当初の想定以上に紙面の幅が拡がりました…ここまでお目通しいただきありがとうございます。

”持っている短冊CDにこんな需要があるとは”、”今度から短冊CDコーナーも掘ってみようかしら”と再考する一助になりましたら幸いです。

(執筆:A.K.)