レコードの種類はいくつある?

CONTENTS

レコードの種類はいくつある?

当店で取り扱いしている中古レコード。

日々、膨大な数のレコードに目を通しますが、サイズや特徴など本当に多岐にわたるものです。

普段接している「レコード」というメディア(録音媒体)とは一体どういうものなのか?

物体としてどのようなデザインがなされているのか?

ふと初心に帰り、整理してみたいと思ったのでした。

さて、レコードの種類を大別すると以下の6種類に分けられます;

・SP

・LP

・7inch(シングルレコード、ドーナツ盤)

・10inch

・12inch

・ソノシート

今回のコラムでは順を追ってこれらの種類を確認していきます。

特に最近レコードを買い始めた/興味を持っているという初心者の方にお目通し頂けましたら幸いです。

※明確な言説・由来が見つからず、所説あるものも多分に含まれております。予めご了承くださいませ。

SP

現代において「レコード」という言葉を使うとき、それが指し示すのはまず「LP」。

次いで「7inch」「12inch」…という順番かと思います。

その流れで一番最後に来るのは「SP盤」(以下、SP)ではないでしょうか。

今はレコード界の末席に在って単語の響きを聞いたことさえない、

という方も少なくないことしょう。

しかし、レコード誕生の最初の季節において、レコードとはSPのことでした。

当店で買取・販売といった取り扱いもなく、

紹介する優先度的に最後に回そうかとも考えたのですが、

LPや10inchなどを説明する際に重要な役割を果たすので、

本コラムでは敢えて最初に取り上げたいと思います。

SPのサイズや特徴

一番最初に誕生したレコード、SP盤。

昔の映画に出てくる、蓄音機で音を出すあのレコード。

SPとはスタンダード・プレイ(standard play)の略語である、というのが通説です。

そう、あくまで通説。

というのも、海外では呼び方が違ったり、

日本国内でもstandard playという表記が公式として見つかっていないからです。

基本的なサイズは外周の直径が10インチ、つまり25cmほど。

もしくは12インチ=30cmほどの場合もあり、

ジャズの有名レーベルであるブルーノートはこちらの規格を採用していました。

とは言ってもレコード黎明期のSP。

まだ厳密な規格が存在した訳ではなく、盤によってばらつきもあるようです[注1]。

レコードの素材も今とは違って、カイガラムシ(虫です)の分泌物を精製して得られる、

シェラックと呼ばれる樹脂状の物質が用いられていました。

より正確には、酸化アルミニウムや硫酸バリウムなどの微粉末をシェラックで固めた混合物、です。

このシェラック、実はとっても脆いもの。

構成する粒子が粗く密度が疎なので、上の写真のように簡単に割れてしまいます。

落としたり物を上に置くなんてもってのほか。

再生する際の針でさえ恐る恐る落とすべきレベルで、扱いは非常に丁寧でなければなりませんでした。

(そこまで繊細に取り扱っていても、天然素材の有機物であるがゆえにカビが発生しやすいというリスクも…。)

盤面に溝を掘って針を滑らそうものなら、盤にある程度が厚みが必要になるわけです。

厚いということは製造に必要な素材の量が増えることにも繋がり、案の定ですが重いです。

しかも再生用の針は太い(当時は鉄製)=盤面の溝も太いので、

音質は悪く録音できる尺はせいぜい片面につき一曲。

10インチなら3分ほどの再生時間だったようです。

”ちょっと待って。溝が太いにしても、その録音時間はいくら何でも短すぎでは?”

…と違和感を感じた方は鋭いです。

それに因んで、SPの回転数について触れましょう。

種類にかかわらず、レコードという録音媒体は

「盤が一分間に何周分回転するのか」

を基準にカッティングされます。

カッティングというのはレコードに溝を入れて製造される過程のことですね。

したがって再生する際の回転速度はあらかじめ決まっているわけです。

この回転速度のことを回転数と呼びます。

回転数は33回転と45回転の2パターンが一般的で、

市販のレコードプレイヤーも大抵はその前提で設計されています。

がしかし、SPに限っては例外で、その回転数は78回転。

一分間に78周するということですから、33回転や45回転と比べると随分速いです。

(この速度の摩擦に耐えられるのはSPだけ。もしも現在のレコードを再生しようものなら”やられ”ます。)

録音時間がやけに短かったのはこういう理由だったのですね。

また、このことから海外ではSPという名称ではなく、

Shellacまたは78rpm disc(rpm:revolutions per minuteの略)、

すなわち78回転盤[注2]と呼ばれています。

ただ、SPのサイズに厳密な規格がなかったのと同様、1940年代に規格統一が実施されるまでは、

80回転のものもあれば76回転のものもあるといった具合で、

回転数も若干のバラつきがあったそうです。

(録音時間を長くするために回転数を落とす、といった意図もあった模様。)

[注1]SPのサイズにばらつきがあったということですが、一体どれくらいのレベルだったのか。

実物を見たわけではありませんが、オンラインで確認できた情報によると、

映画や放送に使用される直径16インチ(約40cm)の業務用から、

4~9インチサイズの市販されたものに、

おやつのクラッカーほどの2インチ(約5cm)大のボイスメモ用まで存在するとのこと。

また、北海道の新冠町(にいかっぷちょう)にある施設「レ・コード館」には

業務用を上回る20インチ大のSPが展示されているそうです。

[注2] 映画好きで78回転盤という単語にピンときた方へ。

そうです、「ゴーストワールド」(2001)でスティーヴ・ブシェミ演じる中年男性が蒐集していたレコードがブルースの78回転盤でした。

主人公の少女が雑に扱っているのを冷や冷やしながら見守っていたのは、

レア盤という以上にSPが割れやすいものだったからなのでしょう。

レコード初期の歴史

最初のレコードがSPということですが、ではその誕生はどういったものだったのでしょうか。

気になるので少しだけ歴史を紐解いてみます。

(レコードの種類を見ていくという本筋から一度脱線&長文が始まりますので、次のLPの項までスキップしたい方はこちらをクリックしてくださいね。)

はじめに、蓄音機を発明したのはエジソン、という豆知識は多くの方が知るところでしょう。

正確には、少なくとも1857年の時点で、とあるフランスの技師がフォノトグラフという録音機を特許申請しているように、

先駆者は複数名いたものの、実用化へと繋げたのがエジソンだったのでした。

エジソンの作り出した装置。

鍮でできたシリンダーに溝の切られた錫(スズ)の箔を巻きつけ、

雲母製の振動板を併せて録音および再生を行うもの。

1877年に制作されたこの蓄音機=フォノグラフこそ、レコードプレーヤーの最初の原型でした。

(この時、日本は明治時代。蓄音機発明のニュースは届いており、フォノグラフのことを”蘇言機”や”蘇音機”、”写話器械”のように四苦八苦の末の色々な訳がされていたようです。)

シリンダーがうんぬん、と説明されてもぴんと来ないかも知れませんが、

オルゴールを想像して頂ければわかりやすいかなと思います。

つまり、水平方向に倒された円筒=レコードがぐるぐる回転し、

針が円筒に掘られた溝に沿って振動する、という仕組みです。

この蓄音機を商品化すべく、有名なエジソン・フォノグラフ社の前身企業が設立。

ところが、いざ量産体制の段階へと入ると苦戦状態に陥りました。

数百台は生産されたものの実用性には事欠いており改善が望ましい。

なのに当のエジソンは白熱電球の研究へと関心が移っており、そのまま放置という…。

この膠着状態を打破すべく訪れたのが(電話の発明で有名なあの)ベル研究所のメンバー。

彼らは新たなアイデアを携えて事業提携を持ち掛けたのですが、エジソンは歯牙にもかけず。

ならばとベル側で自ら事業を起こすと、今度はそれに刺激を受けたエジソンが(ここにきて!?)改良に取り掛かって…。

という歴史があったようですが、ここでは割愛します。

この改良合戦の結果、エジソン・フォノグラフ社は鍮ではなく、

蝋/セルロイド製の円筒を採用するようになります。

そしてここがフォノグラフ社の限界であり、運命の分水嶺でもあったのです。

というのも、フォノグラフに端を発するこの方式、針が縦方向の振動を拾うものだったからです。

この点こそが後々のレコードとの決定的な違い。

素材こそ改良は加えられましたが、縦振動型シリンダー・レコードという

そもそもの設計思想から抜け出せなかったのが致命的でした。

決定打を放ったのがドイツ移民のアメリカ人、エミール・ベルリナーという人物。

最初のフォノグラフ発表以降、世界各地でも蓄音機と録音媒体の開発が進められていたのですが、

この人物の発想力が抜きんでていました。

彼はまず、針の拾う振動方向を横に出来ないかと思案。

シリンダーの向きを変えての実験の結果、その試みははたして成功します。

横振動でも音を拾える…。

ならば溝を刻むものはシリンダーでなくてもいいのではないか?

この着想こそが円筒状から円盤状へ、というコペルニクス的転回だったのでした。

亜鉛で出来た円盤に蜜蝋を塗り、その上に針で音を刻む。

そこに酸を注ぐと、刻まれた箇所は蜜蝋が削れているので亜鉛円盤に酸が到達。

腐食を起こして溝が完成する。

…そうです、銅版画などで利用されているエッチングの原理です。

こうして音の記録された亜鉛円盤から、凹凸の反転したネガを作成すれば、

そのネガを素材であるシェラックに押し当てることで何枚でも同じ亜鉛円盤の複製=レコードが製造できる。

今のプレス工場でも行われている方法論に辿り着いたのですね。

エジソンのシリンダー・レコード型のフォノグラフに対して、

ベルリナーの円盤レコード型のプレーヤーはグラモフォンと命名、特許申請されました。

1887年、フォノグラフの誕生から10年後のことです。

まもなくしてドイツのベルリンで両者の公開比較実験が行われたところ、

グラモフォンの方がレコードもプレーヤーもローコストで多くの数を生産可能であり、

音の再生自体も忠実性と安定性があると判定されたのでした。

(それでもフォノグラフと違ってグラモフォンではレコードの録音は行えません。

ゆえに一種のポータブル・レコーダーとしてフォノグラフはその後も重宝されたようです。)

かくして最初の円盤型レコードであるSPが誕生。

この後の数十年に渡って世界中に普及したSPは、

●片面録音から両面録音ができるようになった

●録音技術の面での革命(アコースティック録音→電気録音)

●原盤の素材にアセテートが導入されてクリアな音質が実現(ラッカーマスター方式)

といったように様々な改良が加えられ、レコード技術の基本が培われていったのですが…。

説明は次章へ持ち込みますが、LPの登場によって隆盛に一つの幕を閉じたのでした。

とはいえ、レコードの製造自体はなくとも、SPはもう聴くことのできないメディアではありません。

現在でも78回転対応のプレーヤーはオーディオテクニカをはじめとする企業から発売されています。

(もちろん、無理のない再生のために78回転専用針は欠かせません。)

LP

LPのサイズや特徴

LPとはロング・プレイ(long play)の略語で、その名の通り長い時間録音・再生可能なレコードです。

サイズでいうと円全体の直系は30cmで、インチ単位だと12インチ。

回転数は33回転(正確には一分間に33と1/3周)です。

基本的にはアルバムのレコード=LPなので、アナログレコードと言って普通の人が思い浮かべるのがLPとも言えるでしょう。

ところで、SPからLPへの切り替わりを決定的に運命付けたものがあります。

それは素材。

SPで使用されていたのはシェラックですが、ポリ塩化ビニールが使用可能になるや状況は一変。

厚い上に割れやすいSP盤に比べて、この素材で製造されたLPは薄く強い。

そして何よりも、はるかに長い時間録音可能。

SP盤の録音可能時間は、大きい12inchサイズのものでさえ片面4~5分ほど。

対して、LPは片面30分。両面での開きは約50分に及びます。

それまでのスタンダードだったSPよりもロング・プレイ。ゆえにLPなのです。

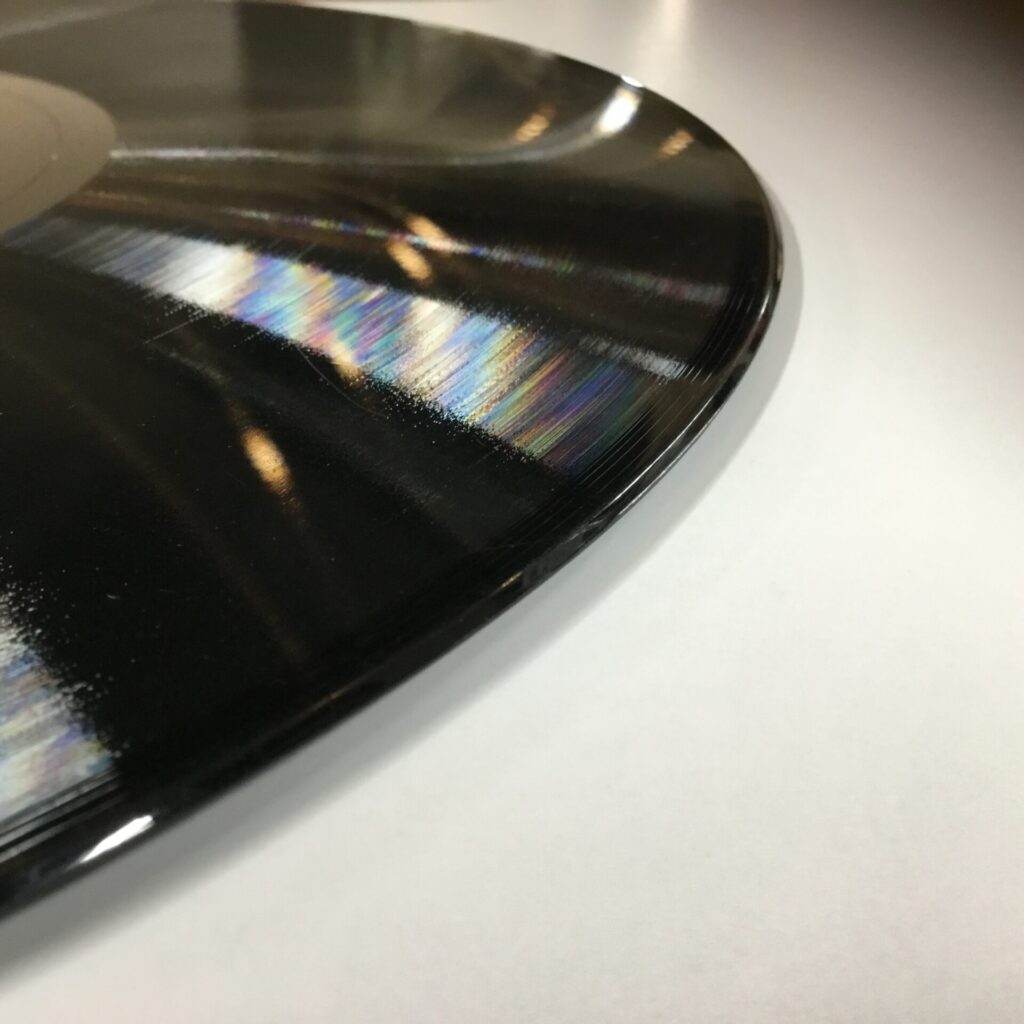

ちなみにLP一枚の中でも音質が良い部分とそうでない部分があるのはご存じでしょうか。

実は外側の方が内側よりも音が良いといわれています。

まるでフルーツのスイートスポットような話ですが、これにはちゃんとした理由がありまして。

レコード一般についての特性ですが、

外周では高域がしっかりと出て音が良く、

内周に向かうにつれてダイナミクスは損なわれます。

そもそも、回転速度は同じでも、針が進む速度は内外で差が出てしまうのは必然。

外側の長い距離、内側の短い距離。

どちらも同じタイムで走るのですから、外側の方が速度は圧倒的に速いです。

そう、長距離を使って刻んだ情報量を、余裕のない短距離に刻み込まなくてはならないわけです。

ちょっとだけ確認してみましょう。

上の盤面の溝の写真はオーディオ企業iZotopeの記事から引用したもので、

両方とも似たようなサウンドの音源が刻まれているのですが、左側が盤の外側、右側が盤の内側の溝。

比較してみるとやはり盤の内側の刻まれ方が細かいのが見て取れるかと思います。

そしてこのことは音質の優劣と同時に、カッティングの難易度に差があることも示しています。

いかに音質を損なわず内側にカッティングを施せるのか。

職人の腕の見せ所でもあるのですね。

余談ですが、派手なハイライトの曲がA面B面の冒頭に多く、

逆にバラードや静かな曲が後半に並べられる傾向が(特に邦楽で)見られます。

恐らくですが、この特性を念頭に置いて意図されたものなのでしょう。

また、時折同じタイトルが「LP1枚組」「45回転盤2枚組」といった2パターンで発売されることがありますが、これも前者が通常盤、後者が高音質盤なのだと理解することができます。

LPの種類は大きく分けて7種類ある

LPは主流であるがゆえに、様々なバリエーションが編み出されてきました。

大別して7種類が存在しますが、それぞれについて触れてみたいと思います。

東芝の赤盤

古い国内盤で東芝レーベルが出しているものの中身を確認してみると、

赤く半透明な(今でいうレッド・クリアに近い)レコードが少なくない頻度で出てきます。

これが通称「赤盤」です。

音楽好きの間では”赤盤は音が良い”と実しやかに噂されてきましたが、

果たして赤盤とはどのようなものなのでしょうか。

具体的には、

東芝音楽工業が50年代後半から70年代前半にかけて、

川口市に建設した工場でプレス製造していたもの

が赤盤のようです。

ホコリで汚れないエバークリーンな盤である、というのが当時の東芝の売り文句でした。

レコードの鑑賞のノイズになる一つの要因が静電気によるホコリの付着ですが、

その現象を防ぐべく塩化ビニールに帯電防止剤を添加する製造法を採用していました。

しかし、帯電防止剤を加える技は東芝の専売特許でなく、他社にも同様の盤が存在しますし、

黒い盤でも同様の処理が施されていたということなので、

帯電防止剤が混ざっているから赤いという訳でもないようです。

それでは一体なぜ赤透明色なのでしょうか。

所説ありますが結局のところ、

「ブランドイメージ戦略としてのカラーリング」

というのが有力そうです。

つまり、音を良くするために赤透明なのではなく、

高音質な盤を積極的に赤透明にデザインしたことで生まれた、

赤透明=高音質という固定観念によるもの、というのが実態なのでは?いうことでした。

ただし、「音が良い」というのはリスナーの受け取り次第ですので、

いくらビートルズ・ファンの間で「国内盤なら赤盤の音が良い」と語られがちだからといって、

それが絶対とは限らないことに気を付けた方が良いでしょう。

なお、赤盤が何故消えたのか?という疑問については、行方洋一・著『音職人・行方洋一の仕事』によると、

川口工場にいた一人の職人が材料を配合して作っていたので、

彼が70年代半ばで退職したことで実質生産不可能になってしまった、というのが事の顛末のようです。

カラーヴァイナル

通常の黒盤、ブラックヴァイナルに対して鮮やかな色彩のデザインの盤を

「カラー盤」または「カラーヴァイナル」と呼びます。

(半透明のものは「クリア盤」「クリアヴァイナル」。)

音楽配信サービスが主流の現在において、レコードを買う。

その行為における意味合いとして、「音楽を聴く」のと同じくらいかそれ以上に、

「アイテムとして持つ」という点が大きくなってきています。

そのため、プレイヤーは持っていないけど、レコードだけ持つ若者も少なくありません。

すると重要度が増すのはレコードの視覚的側面、砕けて言えば見た目です。

ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、ホワイト、グレー、シルバー、…etc。

レコード=黒色の固定概念に囚われない鮮やかな色彩。

しかも時には2色使いもアリで。

すると次には2つの色をどう盤上に配置するかというデザインの話に発展。

波打たせた大理石文様の「マーブル盤」、ペンキが跳ねたような「スプラッタ盤」(上の写真)、etc。

近年では同じタイトルを発売する際、複数のカラーバリエーションが展開されるのが平常運転となってきました。

この流れは新譜に限らない話で、かつて黒盤のみだった往年の名作も、

”今この時代に再発する意味を見出すなら…”

と、敢えてカラーヴァイナルでプレスされることもしばしば。

去年のビートルズ赤盤&青盤のリマスター再発も例外ではありませんでした。

……ところで、多くの方が頭に浮かぶ疑問があるのではないしょうか。

Q. カラーヴァイナルの音質は通常の黒盤よりも悪いのか?

すばりこれです。

お目当てのレコードが両方のパターンで発売されたら黒盤の方を選ぶ、

という音楽好きの意見もよく耳にしますが、果たして判定やいかに。

結論から先に申し上げます。

A. 音質が悪いとは一概に言えないが、音質の特性は確実に違う

です。

そもそも、通常のレコードが黒いのはある程度の比率でカーボンが混ぜられているから。

これは塩化ビニール(それ自体は透明です)の強度と硬度を上げるためなのですが、

この二つのパラメータが上がると、高域周波数帯の再現性がリズミカルになり、

かつ低域がタイトになる傾向があるようなのです。

一方カラーヴァイナルはというと、混ぜられているのはカーボンではなく顔料。

塩化ビニールの強度と硬度はその分黒盤よりも低く、柔らかい状態です。

この状態では逆に、低域には伸びが出て、高域はマイルドな印象になるようです。

つまり、黒盤には黒盤の、カラーヴァイナルにはカラーヴァイナルの素材による特性があり、

その一長一短は鑑賞者の好みによって、あるいは録音された音源の傾向によって決まると言えるでしょう。

ピクチャー盤

イラストレーションやアートワークなどが印刷されたレコード。

これをピクチャー盤と呼びます。

例えば人気アニメの関連作品や、ジャケットのアートワークを有名作家が手掛けていたり。

そうしたヴィジュアル面に高い価値があると、ピクチャー盤として発売されるケースが散見されます。

カラーヴァイナルの一種?

そう捉えられそうな気になりますが、実はかなり異なります。

なぜならピクチャー盤とは、

アートワークの印刷された紙が、透明な塩化ビニールでサンドイッチされてプレスされたもの

だからなのです。

ある意味ではクリアヴァイナルと言えそうですが、

中に紙があるということは物体の振動にまつわる特性も変わってくるでしょうから、

別物と捉えて差し支えありませんし、実際、音の鮮明さは劣ると言われています。

なお、これは経験則なのですが「ビニヤケしているものが多い」のもピクチャー盤あるあるです。

ビニヤケとは塩化ビニール焼けの意で、盤面が白く曇り艶が失われたコンディションを指します。

見た目が悪くなるだけでなく、場合によっては本来の音質も損なわれる、避けるべきもの。

ではピクチャー盤でビニヤケが多い理由とは何か。

それは透明なプラスチック製のジャケットに入れられていることが多いから、です。

見せてなんぼのピクチャー盤。

魅力を最大に引き出すための仕様と言えますが、このジャケットこそが曲者。

PVC(ポリ塩化ビニール)スリーヴと呼ばれるもので、一定以上の温度の場所に保管しているとガスを発生。

このガスがレコードの盤面と化学反応を起こし、ビニヤケ状態にしてしまうのですね。

観賞用のアイテムとしてだけでなく、ちゃんと聴いて楽しみたい方は購入前に試聴するのが吉でしょう。

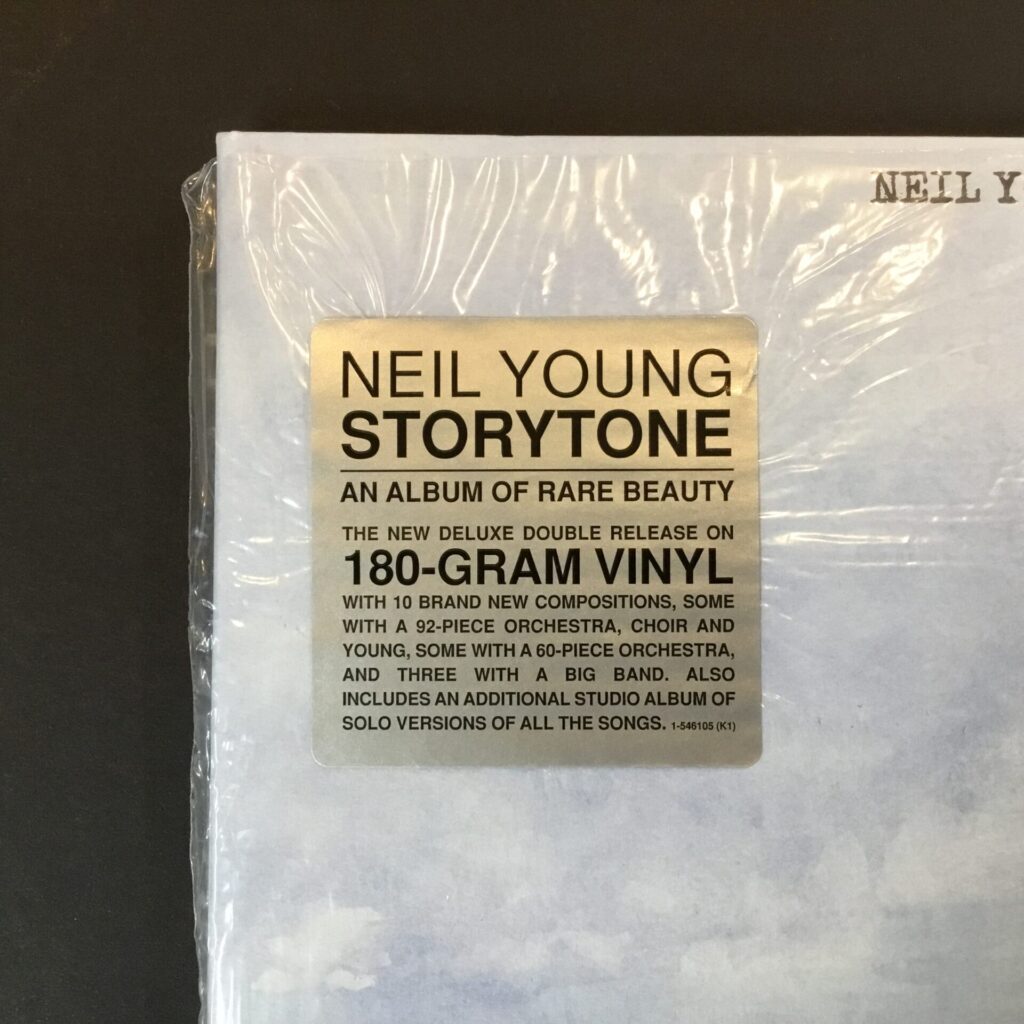

重量盤

レコードはターンテーブルに乗せて回転させます。

盤は歪んでおらず、回転はムラが出ず、針はしっかりと音を拾う……。

こうした前提のもとレコードとその周りのシステムは作られていますが、それはあくまで理想形。

現実では多かれ少なかれ誤差が生じるものです。

翻っては、その誤差を最小限に留めることが、音質を損なわずに再生する秘訣とも言える訳ですが、

この考え方に則って製造されているのが重量盤と呼ばれるレコードです。

通常のLP=12inchの重さがおおよそ140gほどなのに対して、重量盤は180g以上。

より多くの素材から製造されるので、より厚みがあります。

この厚みがある分だけ盤に生じる歪みは軽減されやすく、針がしっかりと音を拾えます。

加えて、重い分だけ盤の回転が安定するので、ピッチの揺らぎも抑制。

再生もまた盤石なものになるのですね。

オーディオファイル、つまり高音質盤を謳うレコードが往々にして重量盤なのはこのような理由からなのです。

DG

レコードショップで往年の名作を眺めていると、商品説明のラベルに書かれた「DG」の2文字を見ることがあります。

「Deep Groove」の略式で、直訳する深い溝という意味なのですが、この溝というのは再生面ではなく、ラベル面にあるものを指します。

……あれ、ラベル面に溝ってあったかしら?

そうです、多くのレコードのラベル面には溝はなく平らな状態です。

ただしそれは、おおよそ1960年代以降に製造されたものの話。

1950年代以前だと、目視で分かるはっきりとした溝の存在するものがしばしば見つかります。

実はこの溝、レコードをプレスするスタンパーによって発生したもの。

当時のスタンパーの仕様ではどうにも技術的に避けられず、ラベルにも跡が付いてしまったようなのです。

さて、このDG。あるとないとで何が違うのでしょうか。

端的に言いますと、「初期プレスである」「ので音が良い」、です。

(ただし後者については全ての作品に絶対に当てはまる訳ではありませんのでご留意ください。)

まず、少なくとも1950年代以前にプレスされている=初期プレスなのでオリジナルに近い、

もしくはオリジナルそのものである可能性が高いです。

そして、後発のプレスになればなるほど音は悪くなっていく、というのが定説です。

というのも、後発のプレスではラッカー盤を制作するにあたって、

時間経過により劣化したマスターを用いることになるからです。

レコードと異なり、当時は磁気テープに記録されていたマスター音源は劣化の進行が速いもの。

つまり、オリジナル盤とは音質の鮮度が最も高い音源、

当時の音をパッケージした貴重な資料性があるコピーなのですね。

有名作品や人気作品はやはり幾度となくプレスされてます。

その中でもなるべく当時の音に近い初期プレスを見つけたい方にとっては、

(プレス当時にそんな意図はなかったはずですが)いかに古いプレスなのかを知る手がかりになるわけです。

FLAT

DGと同じように、商品説明のラベルに時折「FLAT」という表記があります。

これも略式で、正式には「FLAT EDGE」と呼ばれている盤の特徴を指します。

通常の盤は外周の縁=エッジ(EDGE)に、微妙に盛り上がりを持つようにデザインされています。

目視だとピンときませんが、指で縁をなぞったり摘まむと気付きやすいかも知れません。

イメージとしては、極端に言えばミミのあるハンドトス型のピザ生地が近いでしょうか。

この盛り上がりはグルーヴガードと呼ばれていて、

レコードを重ねたり、スリーブから取り出す時に溝が傷付きにくくするための設計と言われています。

(針が誤って盤外へ滑り落ちるのを防止するため等、他にも言説があり正確な理由は不明です。)

グルーヴガードが存在せず、外周部の縁の平らなものが所謂FLATです。

1950年代以前の初期のレコードで少なからず確認できる特徴なのですが……

と、ここまで書くと勘のいい方はお気付きでしょう。

そうです、製造販売された時期を判別する手がかりとなるわけです。

クラシック音楽のレコードでもFLATは多いですが、特に当時のジャズ(廃盤ジャズ)で目当てのコピーを探したい方は、一つの有効手段として活用している印象があります。

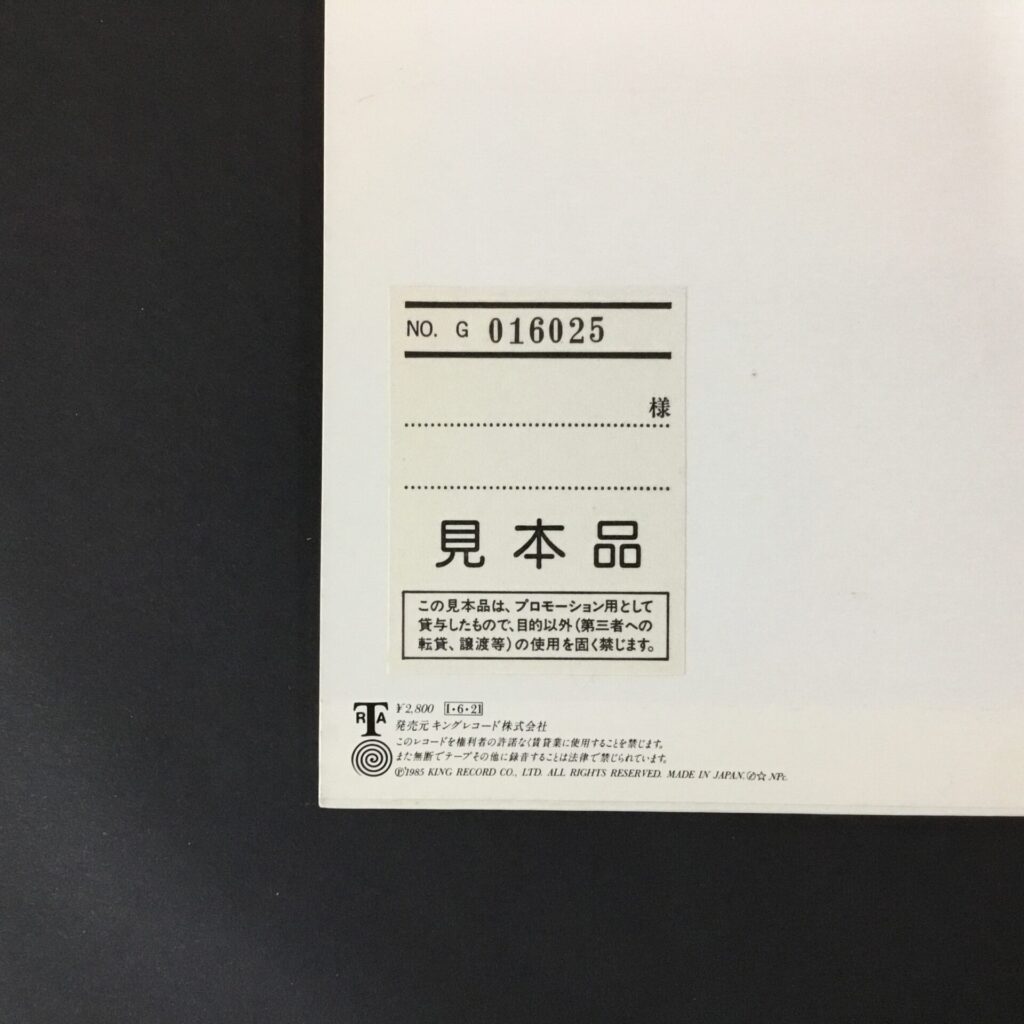

プロモ(見本盤)

レコードの世界で大きな部分を占めているものに、「PROMO(見本盤)」があります。

過去の国内盤レコードで探しているものを見つけたと思ったら、

「見本盤」と書かれた赤いシールがジャケットの上側に貼られていたというパターン。

一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

これはPromotion Copy、すなわち販促目的でのみ使用可能なレコードのことで、

元々はラジオ局や音楽業界人にレコード会社が販売促進のために配布していたもの。

「サンプル盤」「SAMPLE」と表記されていることがありますが同じ意味です。

つまるところ門外不出の(?)非売品なのですが、それらをどこかのタイミングで手放した人々がおり[注3]、

色々な場所を経て中古レコードショップやオンラインの売買プラットフォームへ流れ着いた、ということです。

なお、プロモ盤と通常の市販盤とを見分けられる特徴はいたって明快。

国内盤であれば先述のようにジャケットに赤い見本盤シールが(ジャケ右上)貼られていたり、白い見本品シールが(ジャケ裏に)貼られていたりするので一目瞭然です。

海外盤であればスタンプで「NOT FOR SALE」の文字が押されていることも。

また、レコードのラベル面にも”見本盤”や”非売品”との表記が印字されていることも多いのですが、

それに加えて違うのがラベルの色。

ごく簡素な白色のラベルで、文字などは黒インクで印字。

プロモ盤は市販用ではなく、かつ大多数のコピーをプレスすることもないので、

予算などの都合上このようなデザインになったのでしょう。

レコードショップの説明欄にある「プロモ盤/白ラベル」とはこのようなものを指します。

さて、ここに来て一つの疑問が。

プロモ盤と通常の市販盤、一体どのような価値の違いがあるのか?です。

ジャケットにシールが貼られているのはシンプルに何だか残念な気持ちにもなりますし、

プロモ盤の方が価値が劣るのではないか、と何となく考えるのも不思議ではありません。

がしかし、意外にもプロモ盤であることに高い価値が付く結果は往々にしてあるのです。

というのも、プロモ盤はこれから販売する音源を売り込むために作られた、

最初期段階のプレスのものだからです。

先程から度々触れていますが、オリジナル盤に近い初期プレスになればなるほど、

最初に意図されただろうサウンドの鳴りのする=音質の劣化していない盤に肉薄。

ゆえにオリジナル盤と同様の音質が期待できるプロモ盤は、

レコードコレクターにとって、あるいはオーディオファイルな人にとって優先順位は必然的に上昇。

ひいてはプロモであること自体に価値が見いだされるわけです。

時折、名作のプロモ盤にとんでもない高値が付いて面出しされているのはそういうことなのでした[注4]。

[注3]それにしても門外不出のプロモ盤が現在こんなに出回っているのは一体どういうことなでしょうか?

これは風のたよりに聞いた話ですが……

プロモ盤とは販促用のものなので、販促の時期が終わる、つまりレコードショップの店頭で使い終わるタイミングが必ず訪れます。

そうすると(法的に当時は規制が甘く、グレーゾーンだったのでしょうが)ショップが放出する形で手放していたようなのです。

完全に想像でしかありませんが、そこに金銭のやり取りはなく、無料配布のような形でお客さんへと盤が渡っていったのではないか、と。

[注4]プロモ盤で高値が付いている理由でもう一つ考えられるもの。

それは有名アーティストのプロモ盤です。

というのも、発売当時もうその時点で有名だったアーティストは改まって販促する必要がなく、

プロモ盤をレーベル側が制作する意味やメリットは薄いため、

万一存在してもごく少数で出回らないはず。

ゆえに稀少なアイテムとなるのではないか?ということです。

7inch(シングルレコード、ドーナツ盤)

7inchのサイズと特徴

次は7inchについて見ていきましょう。

盤のサイズは小さ目で、直径が7インチ=約14cm。回転数は45回転です。

サイズが小さいということは、音源の収録時間もLPに比べて縮まるということ。

録音可能時間は片面最大7分ほどですので、片面1曲、両面で2曲という具合です。

ところで、7inchをいくつか手に取ってみると、盤の真ん中がLPと同じようにピンポイントで穴が穿孔されているものと、

もっと大きな穴(直径38mm)が空いているものの2種類があることに気付きます。

この大きな穴が開いた7inchをその形状になぞらえて「ドーナツ盤」と呼びます。

ドーナツ盤を通常のターンテーブルに乗せてプレイするには、

その回転軸(センタースピンドル)に「EPアダプター」を嵌めなくてはいけません。

文字通り穴埋めのためのEPアダプタ。これを嵌めて、そこに合わせてドーナツ盤を嵌めることで、回転軸は難なく盤の中心に収まります。

このひと手間が必要になるドーナツ盤ですが、そもそも大きな穴が空いているのは何故なのでしょうか。

それは、7inchがRCAビクターから発売された当初、オートチェンジャーという機械で再生されることを想定して製造されていたからです。

オートチェンジャーという単語は今一つピンとこないですが、ジュークボックスと言い換えれば「そういうことか」とイメージし易い気がします。

ボタンを一つ押すと、再生される盤そのものが入れ替わる。そうすることで別の曲を次々にかけられる。

1曲1曲を連続して流せるシステムということですね。

ちなみにこの穴、最初から空けられているものと、買った人が後から空けたものの2パターンが存在。

古い7inchを見ていると、盤の中央が手裏剣のような形状のものに出会うことがあります。

中央には回転軸を嵌める穿孔もちゃんと存在するのですが、

プラモデル簡単にくり抜ける構造になっているのです。

つまり、通常のターンテーブルでそのまま楽しむか、オートチェンジャーにかける用に変更するか、購入者が選べる仕様だったのでした。

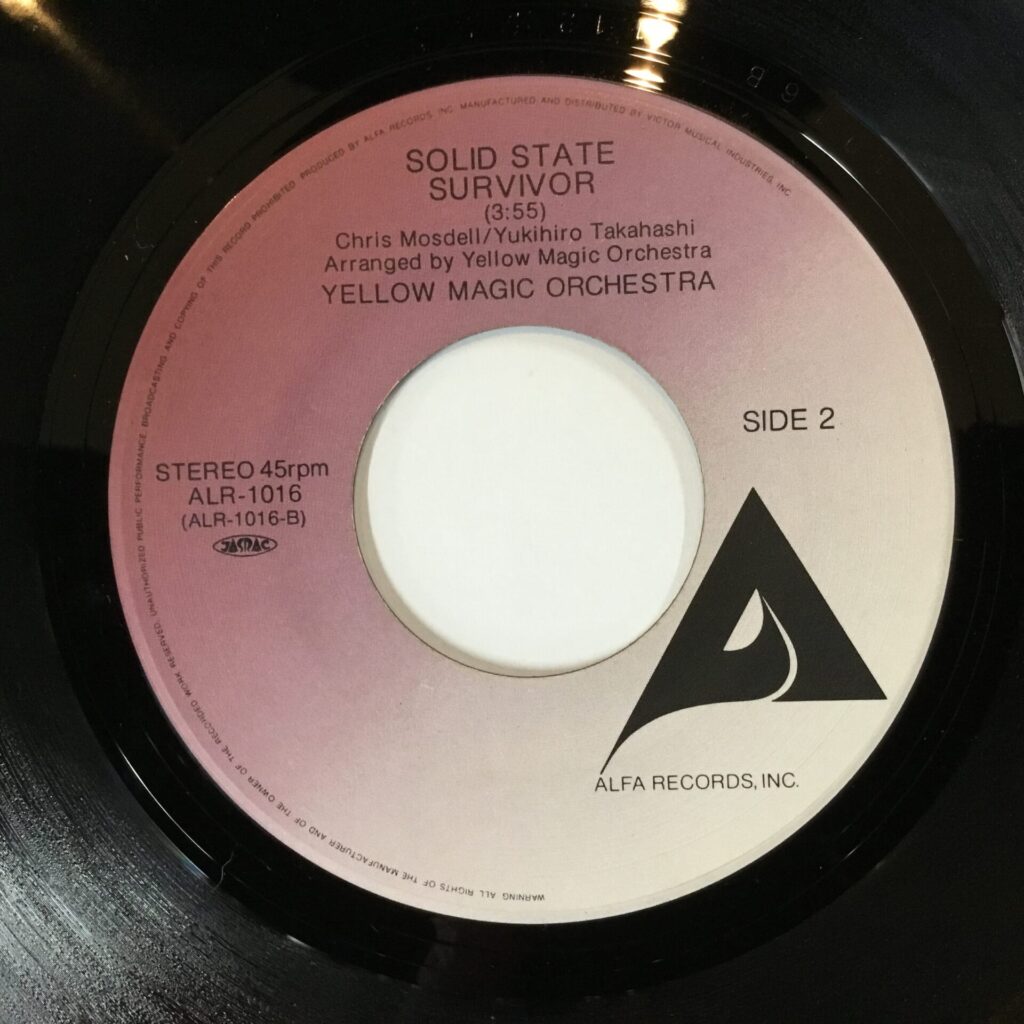

7inchの呼び方 シングル・レコードとEP(とコンパクト盤)

ところで、7inchの呼び方なのですが、

「シングル・レコード」もしくは「EP」と呼ぶときの2パターンがあります。

一緒くたにされがちなこの2パターン、厳密には違いがあります。

まず、シングル・レコードとはその名の通りA面B面にそれぞれ一曲ずつ(もしくは片面のみ)収録されたもので、

オートチェンジャーで再生されていたドーナツ盤もこちらに当てはまります。

それに対して、収録時間がLPよりは短く、かと言ってシングルよりは長い尺のものを、

Extended Playを略してEP盤またはEPと呼びます。

片面に数曲(2、3曲ほど)が収録されています。

また、7inchサイズのレコードにはもう一種類、「コンパクト盤」というものが存在します。

真ん中はそのままセンタースピンドルに嵌められて、かつ33回転。

まさにLPのコンパクト版といったところですね。

映画音楽やクラシック音楽のような一曲の尺が長いもの、

あるいはサンプラー的に音源の抜粋が録音されて販売されていたようです。

なお、シングル・レコードは片面あたり一曲と、余裕をもって溝が彫られているので基本的に音質が良いのですが、

EPとコンパクト盤はその余裕を犠牲にして盤上をぎりぎりの尺まで収録する分、

溝は浅くしか掘れなくなり音質は劣化する傾向にあるとされています。

10inch

10inchのサイズや特徴

レコードのサイズの主流は12inchと7inchの2種類ですが、

稀にそのどちらでもない、第3のサイズ=「10inch」に出会うことがあります。

盤の直径は約25cmで、ちょうど12inchと7inchの中間ほどに相当する大きさ。

下の写真のようにジャケットを並べるとわかりやすいですね(左から7inch、10inch、12inchのLPです)。

回転数は33回転のときもあれば45回転のときもあり。

収録時間の最大目安は前者で10分弱、後者で12分強といったところです。

妙に中途半端な大きさなので、7inchのコーナーには大きすぎて入りきらず、

LPコーナーに並べようと思うとLPとLPの間に隠れてしまうので、

什器の前の方に出すか専用の区画を作らないといけないという、

レコード店員にとっては創意工夫のひと手間を要する規格。

なぜこのサイズなのか、という問いについて、ヒントはSP盤にありました。

冒頭で触れたように、SPの基本的なサイズは10インチ(と12インチ)。

このSPの名残もあってか、素材がシェラックからポリ塩化ビニールに切り変わった後も少しの間、

40年代後半から50年代中途までの期間は10inchが製造されてたのです。

それゆえ、古いジャズやクラシック、歌謡曲のジャンルで散見されます。

が、LPや7inchがスタンダードになるにつれ、その姿は徐々にフェードアウト……。

それでも、手のかかる子ほど可愛いではないですが、

このミニアルバム的サイズ感でこそ、という美的感覚は今なお一部の音楽好きには健在のよう。

あえて10inchで再発したり、新譜をリリースするアーティストもいるようです。

10inchの需要

かくしてレコード規格の主流からはじかれ、消え去ってしまった10inch。

それでも今なお、特定のタイトルの10inchに需要の高いものも存在します。

そもそもLPで再発されなかった音源だから、

LPとは別ジャケットでコレクター心をくすぐる価値があるから、

という理由もあるでしょう。

そして、案の定と言いますか、

DGやFLATと同様に初期プレスである証左だから、というのが最大の理由かと思われます。

物体であるレコードには時代の記録が刻印されており、遡るほどに本来意図された音に近づけるので、

オリジナル・プレスを示すだろう記録があるものを多くの人が求めて価値が高くなる。

定石なのですね。

12inch

12inchのサイズや特徴

サイズこそLPと同じものの、収録曲数を見ていくと片面に1、2曲程度の12inch。

曲数の少ないものを12inchと呼ぶ…と言えそうですが、

正確には盤上の溝を掘る方式がLPと違うのです。

7inchの項でEPについて触れましたが、

あの方式をそのまま12inchサイズの盤に適用したものを指します。

回転数はLP同様に33回転のものが多いですが、45回転のものも存在します。

なお、溝は収録時間が少ないため、盤の外側にのみ掘ることが出来ます(内側はほとんど無音部)。

LPの項目で説明しましたように、レコードというものはその物理的特性から、

外側の方がダイナミクスに秀でて音が良いです。

また、LPだと収録曲数が多い分、掘られる溝は必然的に浅いものとなって出音が小さく劣ってしまいますが、

12inchなら余裕をもって溝の深さを達成可能。

加えて、回転速度が速いほど録音時に優位に働くので、45回転の場合はもはや鬼に金棒状態と言えるでしょう。

詰まるところ、12inchとは高音質盤なのです。

12inchを購入する層

レコード店でヒップホップやクラブ・ミュージックのコーナーを眺めていると、

LPとは別に12inchと書かれた仕切りを目にします。

そこからも推測できるように、12inchを購入するメイン層はDJです。

一枚の盤に入っている曲数が少ない=プレイする目当ての曲をかけやすいというのもあるでしょうし

(LPだと何曲目か把握して暗いフロアで針を落とすことになります)、

何より潤沢なサウンドシステムを備えたクラブで、低音も大きくしっかり出力してキラーチューンを流せるのは、

フロアを沸かすことに注力すべきDJにとって願ったり叶ったりなのです。

ソノシート

ソノシートのサイズや特徴

7inchのコーナーを見ていて、あるいはアニメなどサブカルなアイテムを取り扱う中古店で、

レコードというにはあまりにもペラペラで柔らかく心もとない、

「ソノシート」というメディアに遭遇することは少なくありません。

ソノシートは元々フランスのメーカーによって開発されたもので、

1958年に出版社Sonopresseから刊行された

雑誌「SONORAMA」が付属品の形式で取り扱ったのがその起源です。

薄く柔らかい特徴だからこその発想ですし、現在のCD付属本の先駆けとも言えそうですね。

日本国内での呼び方には、

「フィルムレコード」「シートレコード」「フォノシート」

のように当初バリエーションがあったものの、

朝日新聞の関連会社である朝日ソノプレス社が「SONORAMA」の日本版と言える

”音の出る雑誌”(という謳い文句の)「朝日ソノラマ」がソノシートの名で商標登録、

以降それが通称となった流れがあるようです。

素材は塩化ビニールで、非常に安価かつ大量生産が容易という点から、

60~70年代の各種雑誌(特に子供向けのもの)の付録として流通。

両面録音のものだけでなく、片面のみのものも少なくありません。

吹き込まれた音源は音楽だけでなく、

ニュースや英会話教育、メッセージカードのようなノンミュージックの音声情報も含め多岐に渡ります。

個人的に思い出せるところだと、

キーボード雑誌「KEYPLE」付録の教則演奏のデモが録音されたものや、

雑誌「ロッキンf」付録だったX(X JAPAN)の代表曲「紅」入りのものなども。

ちなみにソノシートはレコードプレーヤーでも再生できますが、

リアルタイムで経験した世代からはポータブルプレーヤーで聴くもの、

というイメージが強いようです。

当時の子供たちが親しんでいたのはポータブルプレーヤーで、

親のターンテーブルを使わせてもらえない家も少なくなかった様子。

そもそもお小遣いの限られる子供たちにとって、レコード自体高価なもので高嶺の花でした。

そこで無理をせずに手が出せる音源がソノシートだったのです。

全てのソノシートが子供向けということはありませんが、

特撮やアニメのソノシートが多いのは販売側がそうした事情を踏まえて制作していたのだろう、

という推測は容易にできるでしょう。

かくして世に多く出回ったソノシートでしたが、

80年代に入るとCDの普及に伴って存在感がフェードアウトし始め、

2005年に国内生産終了に至りました。

それでも、海外の工場に発注する形ではありますが、

一部アーティストがこだわりをもってソノシートで新譜を出すことはあるので、

完全に消え去ったわけではありません(例.トクマルシューゴ/Decorate [2012])。

ソノシートとレコードの違い

ソノシートと通常のレコードの違いとしてすぐに挙げられるのは「音質が悪い」点です。

繊細に扱うという概念のない小さな子供にも耐える柔らかくてタフな物体。

つまり折れ・割れの起きないほど薄いということですが、

それは同時に掘られる溝の深さや材質が違うことを意味します。

ソノシートは基本色付きの透明な盤です。

レコードが黒いのは強度・硬度を上げるためにカーボンが混ざっているからですが、

ソノシートにそれは求められていません。

必然的に硬度による音の優位性=高域の再現性や低域のクリアさは切り捨てられます。

ああ、やっぱり。

何となくイメージしていた通り、ぺらぺらでふにゃふにゃだから音が悪いのか…。

自然と納得しかけそうになります。

がしかし。

実は音質の悪さの原因はその物質性云々というよりも安価で大量生産したから、

ということの方が大きいのようなのです。

つまり一枚一枚本気で製造すれば、例え薄くて柔らかいソノシートでもいい音は出せるはずとのこと。

今まで世に出回ったものはコストパフォーマンスの観点から諸々を割り切っていたからなのですね。

最後に

SPからソノシートまで、種々あるレコードの形式をご紹介してきました。

なぜこういった特徴があるのか?ということに触れようとすると、

どうしてもその由来に触れることになり、思いのほかテキストのボリュームが増えてしまいましたが…。

しかし、振り返ってみれば音楽を望む人々の需要を反映しながら、

円盤は変化と前進を繰り返して分岐していき。

そういった歴史の枝葉の先に今のレコードがあるのですね。

音楽そのものを愉しむのはもちろん、

時にはこの愛すべき円盤状のメディアの数々に思いをはせること。

それもまた一興ではないでしょうか。

ここまでの長文、お目通し頂きありがとうございました。

(執筆:A.K.)